Am Sonntag den 24. Oktober erreichte die türkische Lira ein Rekordtief und mit Bange beobachtete die Bevölkerung des Landes wie ihre wirtschaftliche Situation sich wieder ein Stück weiter verschlimmerte. Aber nicht allen geht es so – für viele andere ist der politisch-mediale Apparat des faschistischen türkischen Staates nämlich wieder so effektiv, dass kaum eine Minute bleibt, um an Inflation und eine horrende Suizidrate aufgrund von Armut im Land zu denken, denn die weitere rechtsnationalistische Sau muss durch das Land gejagt werden. So wurden kürzlich beispielsweise Verfahren und sogar sofortige Abschiebebefehle gegen mehrere syrische Flüchtende ausgesprochen, die „provokativ“ Bananen auf social media aßen, nachdem sich ein türkischer Bürger auf Social Media darüber beschwerte, dass die durchschnittliche türkische Person sich diese im Gegensatz zu den Geflüchteten nicht leisten könne. In Denizli beging wieder einmal ein Mann einen Femizid an seiner Ex-Freundin und wieder einmal wird in den Kommentarspalten darüber diskutiert, was die Frau alles gemacht haben muss, um den Mann so provoziert zu haben. Und schließlich beschloss das türkische Parlament öffentlichkeitswirksam, dass sowohl die militärischen Einsätze in Syrien als auch im Irak um zwei Jahre verlängert werden sollen – gemeint ist natürlich der vermeintliche Krieg gegen die PKK. Wieso man sich Bananen nicht leisten können sollte, wieso FLINTA* Personen täglich sterben müssen, wieso das kurdische Volk bei jeder noch so kleinen Gelegenheit vernichtet werden muss, das fragen sich die wenigsten in einem Land, wo vor allem eins intersektional ist: Das Elend und die Krisen.

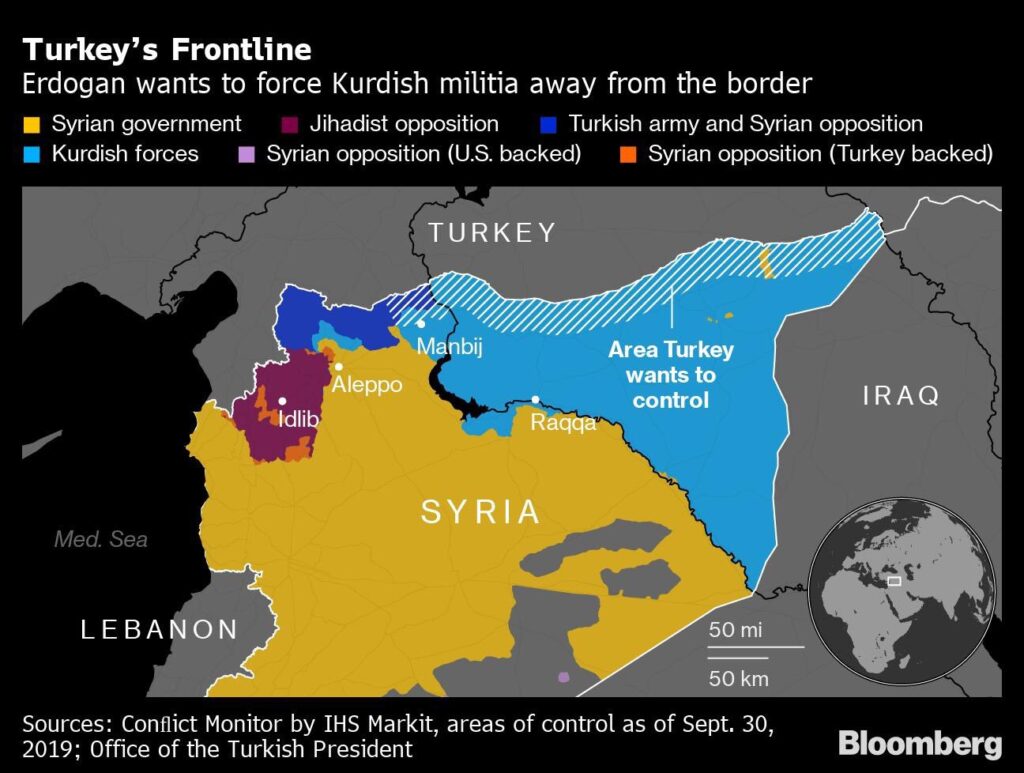

Es gibt viele Gründe anzunehmen, dass in Konsequenz dieser parlamentarischen Entscheidung eine größere neue Militäroffensive in Rojava von Seiten der Türkei ansteht. Genau wie bei den Operationen Euphrates Shield 2016/2017, Olive Branch 2018 (bekannter als der Krieg um Afrin) und Peace Spring (eine böswillige Untertreibung der ethnischen Säuberungskampagne zwischen Girespi und Serekaniye im Herbst 2019) werden sowohl türkische Luftkräfte, türkische Spezialkräfte am Boden und eine Horde an islamistischen Schergen der SNA (Syrian National Army, ehemals bekannt unter FSA/TFSA) mobilisiert. Dabei ist man sich nach wie vor nicht zu schade vormalige IS oder al-Kaida Kräfte mit einzubinden, wie der Sprecher des SDF Medienzentrums, Farhad Shami, feststellt.

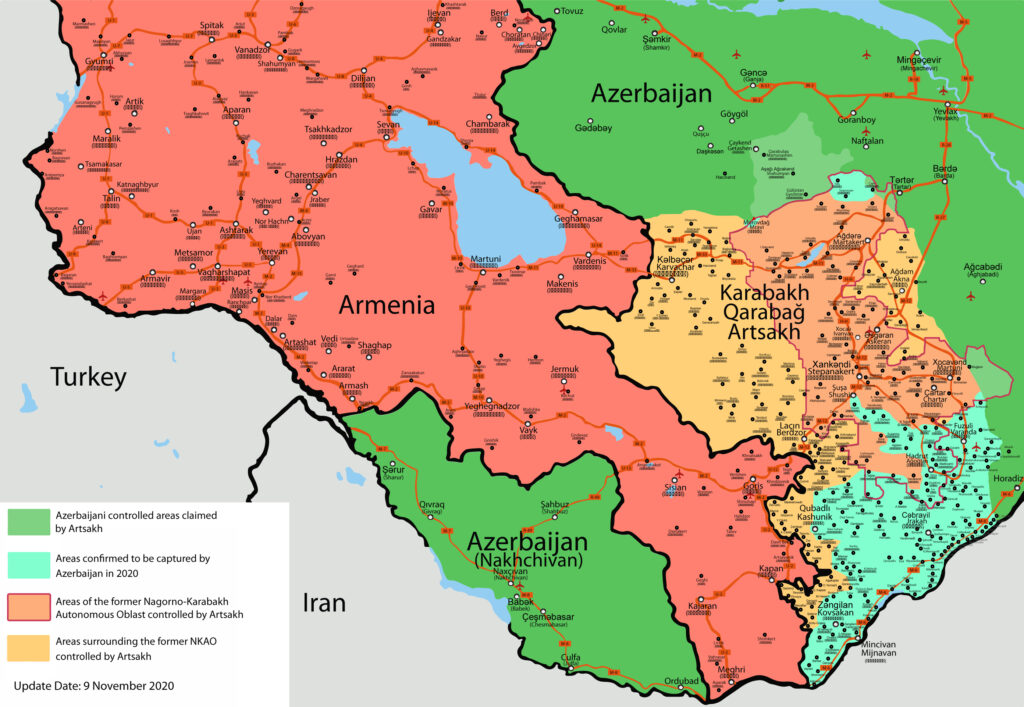

Diesmal sieht es so aus, als würde die Türkei weiter ihrem Projekt nachkommen, die Verbindung zwischen den größeren Gebieten Rojavas zu kappen, wie auch schon zuvor geschehen. Afrin konnte die Türkei erfolgreich durch die Operation Euphrates Shield isolieren, um sich so auf die Einnahme des Gebiets vorzubereiten. Und auch der Vorstoß in Girespi und Serekaniye im Jahr 2019 lief vor allem darauf hinaus, das Gebiet bis zum M4 Highway (der Schnellstraße, die alle wichtigen Städte entlang der syrisch-türkischen Grenze verbindet) einzunehmen. Damals musste die türkische Armee den Highway nach einigen Wochen wieder freigeben, weil auch alle anderen Kräfte, unter anderem die russischen und US-amerikanischen, über diesen verkehrten. Doch ein strategisches Auge hat der NATO-Partner weiterhin darauf geworfen – besonders auf die am Highway gelegene Stadt Ain Issa, die südwestlich vom durch die Türkei besetzten Girespi (arabisch: Tel Abiyad) liegt.

In Ain Issa sammeln sich mitunter einige der wichtigsten Strukturen der Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF) und wer etwa vom Nordosten also von Qamishlo oder Heseke nach Kobani will, muss durch diese Stadt hindurch. Man kann also davon ausgehen, dass die nächste größere türkische Operation genau dieses tendenziell abgehängte Glied Rojavas einnehmen und vor allem Kobani isolieren will – ein militärischer und vor allem symbolischer Vorstoß, der ohne Gleichen wäre.

In der Region Kurdistan (KRI) im Irak, wo der türkische Drohnenkrieg gegen die kurdische Bevölkerung allerhöchstens zum Eklat von Gare führte, konnte hingegen noch kein symbolischer Sieg errungen werden, der ausreichend von den eigenen Krisen ablenken könnte. Während die Türkei mit allen Mitteln die gesamte Grenzregion zwischen dem Irak bzw. der KRI und der Türkei mit Drohnen und Giftgas bombardiert und ganze Waldflächen rodet, fliegt sie mittlerweile bis in das östlich von Kirkuk gelegene Chamchamal Drohnenangriffe gegen vermeintliche PKK-Stellungen. Besonders zugute kommt der Türkei eine schwache PUK – Jene Partei, welche im Osten der KRI das Sagen hat und durch interne Machtkonflikte enorm an Kraft verlor. Der bis dato mächtigste Mann der PUK, Lahur Sheikh Jangi, der als im weitesten Sinne als PKK-freundlich gilt, wurde infolge dieser Auseinandersetzungen seines Amtes enthoben. Zwischenzeitlich war sogar die Rede davon, ihn des Landes zu verweisen. Kurz nach diesen schicksalshaften Tagen hagelte es in der sonst sicheren und eher links eingestellten Stadt Sulaimaniya Kugeln. Mehrere PKK-Kader wurden getötet, darunter Yasin Bulut. Die türkischen NATO-Truppen bombardieren in Südkurdistan also weiterhin so gut wie alle Gebiete und dank dem erneuten Parlamentsmandat ist kein Ende dieser Kampfhandlungen in Sicht. Besonders makaber in diesem Kontext: Nur wenige Tage nach der Entscheidung des türkischen Parlaments postet die Twitter-Seite der NATO einen Ehrentweet an den NATO-Alliierten Türkei um mit ihnen den Nationalfeiertag zu zelebrieren.

Wie gegen Ende des Jahres die Sicherheitslage der Kurd*innen im Irak aussehen wird, ist absolut unklar. Denn bis auf Weiteres sollen alle US-Truppen das Land verlassen, wie Präsident Biden schon im Juli nach Absprache mit Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi ankündigte. Das irakische politische Establishment hat wiederholt keinerlei Einspruch gegen das kilometerweite Eindringen der Türkei geäußert und mit einem Ende der US-Präsenz und somit einem Vorteil für den Iran und iranische Milizen gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Region Kurdistan von freundlichen Kräften umzingelt und besetzt sein wird. Ein Szenario, in dem die KRI weiter von türkischen NATO-Drohnen bombardiert und gleichzeitig von iranischen Raketen angegriffen wird, ist nicht besonders unwahrscheinlich. Es zeichnet sich ab, dass 2022 das Jahr des Überlebenskampfes der Region Kurdistan wird. Dafür sprechen nicht zuletzt die Rekordzahlen an flüchtenden Kurd*innen aus der KRI, die vor allem gerade an der polnisch-belarussischen Grenze feststecken. Denn zwischen der Korruption von KDP und PUK sowie dem fortwährenden Vernichtungskrieg der Türkei bleibt für die Zivilbevölkerung kaum eine Alternative. Und so nehmen viele eher den Tod auf der Fluchtroute in Kauf, als weiter dort im Elend zu leben.

An der vermutlich künftigen Koalition der Bundesregierung ist allerdings nur ihre Farbkombination pro-kurdisch, denn zum Thema Türkeipolitik hüllt man sich in Ampelkreisen in Schweigen. Nachdem Erdogan fast ohne Konsequenzen die Ausweisung verschiedener Botschafter*innen, unter anderem des Deutschen, verlangte und auch dies in Deutschland höchstens Mahnungen zur Besonnenheit hervorgerufen hat, gab es keinerlei weitere Statements zum Kameraden vom Bosporus. Gerade in bei SPD und Grünen begnügt man sich damit, politisch akzeptierte Oppositionelle wie Can Dündar oder Osman Kavala mit Phrasen – oder mit einem netten Abendessen, wenn sie denn nun frei sind – zu beehren, anstatt sich wirklich zur Vernichtungspolitik der Türkei gegen Kurd*innen oder Armenier*innen zu positionieren. Man feiert 60 Jahre Gastarbeiter*innenabkommen, aber schweigt zur allgegenwärtigen Kriminalisierung kurdisch-linker und türkisch-linker Organisationen in Deutschland.

Vielleicht eint das Deutschland und die Türkei also am meisten: Während ökonomische Krisen, fundamentale Verteilungsfragen, tägliche Femizide und vieles mehr die Systemfrage hervorrufen sollten, vergnügt man sich lieber mit besonders emotionalisierten und symbolischen Debatten. So kann man leider davon ausgehen, dass die sich anbahnende neue Militäroffensive nicht die geringsten Reaktionen in den Kreisen des deutschen politischen Establishments auslösen wird. So wenig man mit diesen rechnen kann, so wenig sollten sie ein Standard politischen Handelns sein. Die nächsten Monate müssen vor allem dafür genutzt werden auf allen Ebenen Widerstand gegen den Vernichtungskrieg der NATO in Kurdistan – an allen Fronten – zu leisten. Sowohl in Südkurdistan als auch in Rojava geht es um nichts weniger, als um den Überlebenskampf der einzigen existierenden kurdischen Autonomieregionen – ihnen und vor allem ihrer Bevölkerung sollte nichts als grenzenlose Solidarität gelten.

#Bildquelle: ANF