Die PalästinenserInnen schrieben sich zur Kommunikation gegenseitig Notizen, die sie an Steine banden und zwischen den Baracken hin und her warfen. Dort wo sie auf den Boden fielen, wurden sie gelesen, wenn sie an jemanden aus dieser Baracke adressiert war, wurde die Notiz übergeben, wenn sie aber an andere adressiert war, wurde sie einfach weiter geworfen. Diese Methode haben auch wir ausprobiert.

Das Interview ist ursprünglich in türkischer Sprache erschienen auf Yeni Özgür Politika: https://www.ozgurpolitika.com/haberi-israil-esir-kampindan-kurdistan-a-154645. Für leichtere Verständlichkeit wurde die deutsche Übersetzung an einigen Stellen leicht angepasst. (Teil 3 von 3, Teil 2 findet ihr hier)

Von EMRULLAH BOZTAŞ

Übersetzt von Tekoşin Şoreş & Kerem

Während des Gesprächs erzählte uns Xalid Çelik, dass es vom ersten bis zum 26. Tag der Gefangenschaft intensive Folter gegeben hat. Jene, die besonders zur Vernehmung ausgesucht wurden, kamen nie wieder zurück. Sie waren komplett verschollen. Er berichtet uns über die zwei Jahre, die er in Gefängnissen in Israel und Syrien verbracht hat und wie er schließlich in die Berge Kurdistans und in Freiheit gelangt ist.

Hatten die israelischen SoldatInnen erfahren, wer ihr wart?

Die Israelis wussten nicht, dass wir von der PKK waren. Am ersten Tag hatten sie uns gefragt, wer wir waren. Wir hatten diese Ausweise. Die haben wir ihnen dann gezeigt. Später haben wir erfahren, dass es auch andere solcher Camps gab und dass auch dort GenossInnen waren. Wir wussten bis dato nichts über die anderen FreundInnen. Dass die Freunde auf der Burg Arnon gefallen waren, haben wir erst dort erfahren und dann auch ein Gedenken organisiert. Unter den Gefallenen war auch mein Bruder Kemal. Die Freunde Abdullah Kumral, Irfan Ay und Mustafa Marangoz waren auch darunter. Sie waren aktive Militante der PKK. Ich kann mich an die Gesichter von allen erinnern.

Irgendwann begannen die Vernehmungen unter Folter. Zahlreiche PalästinenserInnen überlebten diese nicht. Viele waren danach behindert. Von denen, die „speziell ausgesucht“ wurden, mal ganz zu schweigen. Diese waren danach komplett verschollen.

Wir hatten unter uns einen Beschluss gefasst, den uns ein junger Mann aus Qamishlo, der auch bei uns war, vorgeschlagen hatte. Er lebt noch und er möge hoffentlich noch lange leben. Er meinte, dass wir nicht sagen sollten, dass wir Fedais sind (Menschen, die ihr ganzes Leben dieser Sache gewidmet haben und bis zum Tod kämpfen), sondern arme Menschen aus Qamishlo, die hier zum Arbeiten wären. Wir sollten sagen, dass es in unserem Land Arbeitslosigkeit gebe, wir keine Schulen besucht hätten und deshalb auch die arabische Sprache nicht sprechen. Außerdem sollten wir ihnen vorwerfen, dass wir ihretwegen nicht mehr arbeiten könnten, weil sie uns gefangen hielten. Dieser junge Mann aus Qamishlo war selbst syrischer Soldat und geriet so in Gefangenschaft. Auf diese Aussage hatten wir uns geeinigt. Ein, zwei von uns haben dann bei der Vernehmung gesagt, dass wir aus Syrien sind. Einer von diesen war Mehmet Teşk, der später dann in Mazgirt (Anm. d. Red.: Kreisstadt in Dêrsim in Nordkurdistan) gefallen ist. Wir sagten “Wir sind Syrer, aus dem Dorf X, ihr könnt die anderen fragen“. Wir sagten das zwar, aber jedes Mal schickten sie uns mit schlimmer Folter, Schlägen und Beleidigungen wieder zurück in unsere Baracken. So vergingen 26 Tage.

Wir blieben bei der Vernehmung konsequent und änderten nichts an unseren Aussagen. Drei weitere Freunde sagten, dass sie irakische Kurden seien, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie „syrische Kurden“ sagen sollten, da Syrien und Israel im Krieg waren. Deshalb behaupteten sie, sie seien irakische Kurden. Ein paar andere erzählten, dass sie iranische Kurden seien und dass sie in ihrer Heimat Unterdrückung erfahren hatten. Von dem verletzten Freund wussten wir zu dem Zeitpunkt nichts, erst später haben wir von ihm erfahren.

Die Zeit verging, der Herbst kam. Währenddessen wurden die Plätze der Palästinenser ständig gewechselt. Sie haben dort Schlimmes durchgemacht. Derweil hatten auch wir ein wenig Arabisch gelernt. Einmal brachten sie einen neuen ins Camp, den wir fragten, ob es in seinem früheren Lager irgendwelche Kurden gegeben hatte. Als er sagte, dass er auf PKKlerInnen getroffen war, fühlte es sich so an, als hätte er uns die Welt geschenkt. Es reichte uns, dass wir „Hizb al Umaal al Kurdistan“ (Anm. d. Red.: Arabisch für Arbeiterpartei Kurdistans) aus seinem Mund verstanden. Wir waren in dieser Sache also nicht allein. Es waren jeweils fünf, vier und drei Freunde. Nach gründlicher Recherche fanden wir heraus, dass sogar der Freund Seyfettin Zoğurlu, einer der bekanntesten FreundInnen, unter ihnen war.

Wir fragten uns durch und brachten in Erfahrung, wer sich in welchem Camp befand. Unsere PalästinenserInnen nutzten ihre bekannte Steinwurfmethode. Wir probierten das auch. Der Freund Seyfettin hieß Selim. Wir hatten einen Brief geschrieben und ihn von unserer Situation informiert. Nach kurzer Zeit kam schon eine Antwort. Er informierte uns über Gefallene und Gefangene. So bekamen wir einen besseren Überblick über die Situation. Später besuchte das Rote Kreuz die Gefangenenlager. Ab Winterbeginn konnten wir auch über das Rote Kreuz Briefe an andere Lager schicken. Diese Briefe waren ausführlicher. Die Israelis hatten nichts dagegen und erlaubten das. Vereinzelt ließen sie manche von uns frei. Zum Beispiel, wenn sie erfuhren, dass jemand irgendein libanesischer Händler war. Ihr Ziel war, alle Fedais zu versammeln, um mehr Klarheit zu schaffen. Ähnlich wie in türkischen Kerkern, wurden auch dort täglich die Gefangenen gezählt. Wir erfuhren, dass bei diesen Zählungen auch der türkische MIT-Geheimdienst immer dabei war. Wenn sie bekannte Gesichter sahen, nahmen sie die Leute mit. Deshalb verhielten wir uns nach Erlangung dieser Information besonders vorsichtig. Aufgrund seiner Position und auch seines Alters schickten wir unsere Berichte immer an den Freund Seyfettin. Wir berichteten ihm, was passiert und wie die Situation und unsere Haltung im Gefangenenlager war. Für uns war das wie eine Rückkehr. Er bewertete unsere Haltung positiv, was uns ein wenig erleichterte. An Newroz kam von ihm eine Notiz mit der Info, dass er eine Newroz-Erklärung auf Arabisch vorbereitet hätte und dass wir in unseren Camps die PalästinenserInnen versammeln und ihnen diese Erklärung vorlesen sollten. Darin ging er auf die Bedeutung von Newroz, dem Wert, den die PKK dem Fest beimisst und was es für das arabische Volk bedeutet, ein. In manchen Camps waren bis zu vierhundert Personen. Wir versammelten alle und lasen ihnen die Erklärung vor.

Es gab im Lager einen Kurden aus Kobanê, der wirklich zum Arbeiten gekommen war. Er sprach gut Arabisch. Im Lager waren zwar viele Kurden, aber keiner von ihnen sprach wirklich gut Arabisch. Diesem Jungen sagte ich, dass er diese Erklärung lesen und den Leuten sagen solle „Ey Şebab (Anm. d. Red.: Junge Menschen auf Arabisch), heute ist der Newroz-Feiertag der Völker im Mittleren Osten, allen voran des kurdischen Volkes“. Es wurde auch vom Schmied Kawa erzählt (diese Geschichte ist Teil der Newroz-Legende). Die Erklärung wurde verlesen und gab den PalästinenserInnen Motivation, sodass alle gemeinsam klatschten. Wir hatten gemeinsam mit den PalästinenserInnen ein Theaterstück vorbereitet, das die Geschichte von Newroz erzählte. Fünfzehn Tage lang bereiteten wir uns vor. Junge AraberInnen hatten dieses Theaterstück gespielt. Als die Szene kam, an der Kawa den Hammer auf den Kopf von Dehak schlägt, entbrannten Applaus und Jubel. Die israelischen SoldatInnen beobachteten uns von weitem. Als die Szene des Hammers begann, dachten sie, dass drinnen jemand hingerichtet würde und stürmten zu uns. Am Anfang gab es Gerangel, bis einer von den inhaftierten KommandantInnen der DFLP ihnen erklärte, was Sache war und warum diese Szene inszeniert wurde. Danach gingen sie und wir waren erleichtert, unsere Aufgabe erfüllt zu haben.

Wie sind Sie aus dem Gefangenenlager freigekommen? Können Sie uns über ihre Gefühlslage berichten, als Sie freikamen?

Wir sind nicht alle gleichzeitig freigekommen. Bei mir ging es ein wenig schneller und es kam unerwartet. Eines Tages wurde an der Tür mein Name ausgerufen. Ich fragte mich, was nun wohl geschehen würde. Dann sah ich, dass vor der Tür ein paar MitarbeiterInnen vom Roten Kreuz standen. Als ich sie sah, sagte ich zu mir selbst: „Keine Vernehmung“. Sie öffneten die Tür und bedeuteten mir, ich solle rauskommen. Alles was ich besaß, hatte ich bei mir. Was hatte ich denn schon? Eine Uhr, ein wenig Geld, mehr nicht. Das Geld war nicht meins, sondern gehörte der Gruppe, das mir anvertraut worden war. Im Lager war auch ein anderer Kurde aus Kobanê, der Muhammed Avareş hieß. Er war von der Baracke nebenan. Ein paar Mal hatten wir laut hin und her gerufen und gesprochen. Ich wusste noch nicht was los war, da sagte er schon auf Kurdisch: „Bruder, Gratulation, du kommst jetzt auch frei“. Da hatte ich verstanden, dass ich nun aus dem Camp entlassen werden würde. Doch dann kam das nächste Problem. Weil wir gesagt hatten, dass wir aus Syrien wären, wollten sie uns an Syrien übergeben. Wir stiegen in einen Jeep und wurden weggefahren. Ich warf ein Blick zurück, sah das Camp und die Freunde und wurde emotional.

„Bei der Vernehmung erklärte ich, dass ich Mitglied einer revolutionären Organisation aus Nordkurdistan sei. Der Begriff Kurdistan erzürnte diese Männer sehr.“

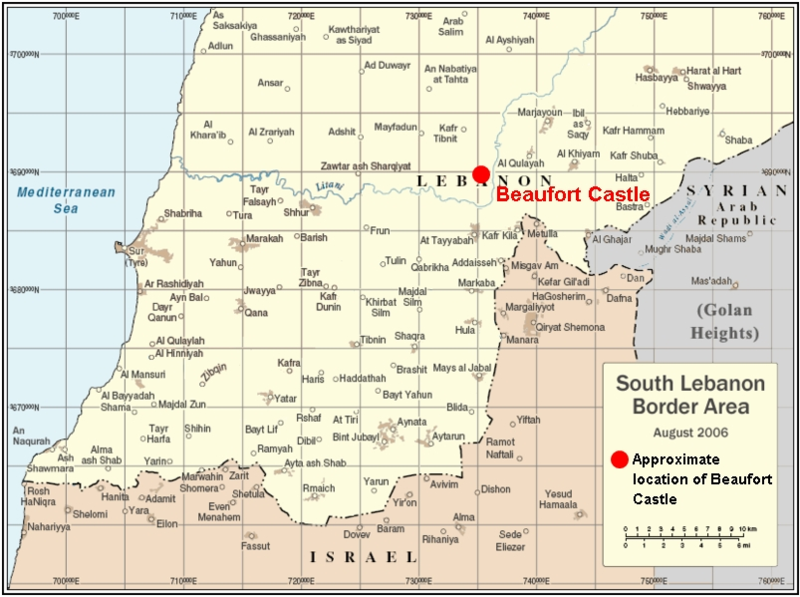

Da ich wieder mit einer Vernehmung gerechnet hatte, hatte ich mich nicht mal von den FreundInnen verabschiedet. Wir konnten uns nicht jedes Mal, wenn wir zur Vernehmung gingen, verabschieden. Jedes Mal verpassten uns die Israelis ordentliche Schläge, beleidigten uns und schickten uns wieder zurück. Letztendlich hatten wir verstanden, dass wir freikamen. Sie brachten uns an eine Grenze, wahrscheinlich irgendwo in der Gegend von den Golanhöhen an der israelisch-syrischen Grenze. Mit dem Kurden habe ich während der Fahrt ein paar Sachen besprochen, wobei wir auch dabei nicht in Ruhe gelassen wurden und ständig irgendwelche Tritte abbekamen, damit wir schwiegen.

Der Geheimdienst des syrischen Militärs holte uns ab und fuhr uns direkt nach Damaskus in ein Gefängnis. Dort wurden wir wieder vernommen. Sie steckten uns beide in einen kleinen Raum und verhörten uns anschließend separat. Zuerst kam der Alte dran. Er sagte, dass er alt und krank sei und deswegen das Roten Kreuz seine Freilassung erreicht hat, sein Sohn sei dort aber immer noch in Gefangenschaft. Sein Sohn war wirklich noch dort. Nach der ersten Vernehmung ließ der Geheimdienst ihn frei. Er kam, packte seine Sachen und ging. Mir sagten sie, dass ich noch warten solle. Eine Nacht verbrachte ich in dieser Zelle. Am nächsten Tag fragten sie, wer ich sei. Ich sagte ihnen, dass ich kein Arabisch könne, woraufhin sie mich fragten, warum ich kein Arabisch gelernt hatte. Ich antwortete: „Wenn ihr mir einen Dolmetscher bringt, dann erkläre ich euch das.“ Sie brachten einen jungen Mann aus Efrîn. Der Arme, er zitterte regelrecht vor Angst. Ich versuchte ihn ein bisschen zu beruhigen und sagte ihm, dass er nur zu übersetzen habe. Egal was geschehen würde, es werde nur mir etwas geschehen. Bei der Vernehmung erklärte ich den Mukhabarat (Anm. d. Red.: Bezeichnung für den syrischen Geheimdienst), dass ich kein Syrer, sondern Mitglied einer revolutionären Organisation aus Nordkurdistan sei. Der Begriff Kurdistan erzürnte diese Männer sehr. Um es klarer zu machen, nutzte ich dann die Worte „Hizb El Ummal El Kurdistan“ Das schockierte sie und sie fragten mich, wie das möglich sei und was ich hier zu suchen hätte. Worauf ich versuchte ihnen zu erklären, dass ich bei der Vernehmung in Israel gesagt hatte, ich sei Syrer. Der eine war für eine Sekunde still und fragte mich dann: „Komisch, und was sollen wir nun machen?“. Ich erwiderte: „Wallah, ich bin in eurer Hand, ihr könnt mich weiterhin hier festhalten, ihr könnt mich auch in den Irak schicken, oder mich den Türken oder Israelis übergeben. Das liegt in eurer Hand. Aber ich weiß, dass meine Freunde sich in Damaskus aufhalten, und dass es meine Partei sowohl im Libanon als auch im Bekaa-Tal gibt. Besser wäre es also, wenn ihr mich meiner Partei übergibt. Der Mann widersprach und akzeptierte nicht, dass es im Bekaa-Tal eine „Hizb El Ummal El Kurdistan“ oder sonst eine andere solche Partei gäbe und er hätte auch nie von einer solchen Partei gehört. Daraufhin sagte ich verwundert, wie es sein könne, dass er als Geheimdienstler nie von meiner Partei gehört habe. Ich bestand darauf, dass er meine Partei kennen müsste, worauf er mir mitteilte, dass wir uns später nochmal sehen würden. Dann schickte er mich wieder weg.

Sie brachten mich in einen engen Raum, in dem sich dreißig Personen aufhielten. Das war der Raum der Muslimbrüder. Sie waren bei den Konflikten in Hama und Homs 1981 verhaftet worden. Der, der mich in den Raum brachte, deutete auf mich und sagte zu ihnen, ich sei ein Gast und nicht wie sie. Dann zeigte er mir einen Platz, wo ich mich hinsetzen sollte. „Er wird hier bei euch bleiben, gebt ihm ein Kissen und drei Decken, sein Platz muss gemütlich sein“. Ich glaube, dass ich für Palästina gekämpft hatte, verschaffte mir Respekt bei ihm, aber da ich Kurde war, blieb ich weiterhin eingesperrt. Seiner Meinung nach tat er mir etwas Gutes, indem er mir in einem kleinen Raum, der allein durch den Atem von dreißig Personen erhitzt war, drei Decken und ein Kissen gab. Wer braucht da schon drei Decken, um sich zuzudecken? Sie brachten mich dann noch einmal zu einer Vernehmung, wo sie mir vorwarfen, dass ich ein israelischer Agent sei. Das regte mich natürlich sehr auf, weil wir gegen den Zionismus gekämpft hatten. Deshalb sagte ich, dass sie einen Dolmetscher holen sollten. Wieder kam der Junge aus Efrîn, den ich fragte, was der da zu mir sagte und dass ich Worte wie „Agent“ verstanden hatte. Dasselbe übersetzte mir dann auch der Junge ins Kurdische. Ich könnte von den Israelis geschickt worden sein.

Daraufhin habe ich dem Geheimdienstler alles ausführlich erklärt: „Ich bin ein Kämpfer, ein Guerilla der PKK. Ich befand mich in palästinensischen Lagern, um dort ausgebildet zu werden. Ich habe auch gegen den Zionismus gekämpft und bin dann in Gefangenschaft geraten. Vielleicht sagst du jetzt, dass die Israelis mich in Gefangenschaft zu einem Agenten gemacht haben. Ich kenne weder ihre Sprache, noch etwas anderes. Was könnte ich denn in deinem Land überhaupt anrichten?“ Er zeigte mit der Hand auf seine Schulter und sagte sehr erbost: „Hier sind 3-4 Sterne!“ (die seinen Rang im Geheimdienst deutlich machten). Er nahm einen Schlagstock und verpasste mir einen ordentlichen Schlag auf den Rücken, natürlich zusammen mit zahlreichen Beleidigungen. Wie könne ich bloß so sprechen. Daraufhin erwiderte ich: „Und du hast mich einen Agenten genannt“. Der Junge aus Efrîn zitterte vor Angst. Ich hatte ihm gesagt, dass er weiter übersetzen solle. Er sollte ihm sagen, dass ich diese Vorwürfe nicht akzeptieren würde. Danach brachten sie mich wieder zu den Muslimbrüdern.

„Nach ein paar Tagen kam wieder derselbe Hochrangige und sagte mir: „Schau, für dich ist die Entscheidung getroffen worden, dich den Türken zu übergeben.“

Nach circa einem Monat setzten sie mich in einen Minibus. Sechs oder sieben bewaffnete Personen überwachten mich während der ganzen nächtlichen Fahrt. In der Früh bemerkte ich auf einmal, dass wir in Qamishlo waren. Während der Fahrt in die Stadt sagte einer von den Wachen, dass sie mich an der Grenze der Türkei übergeben werden. Ich wusste bis dahin nicht, dass sie entschieden hatten, mich den TürkInnen zu übergeben. Dann brachten sie mich ins Gefängnis von Qamishlo, wo es nur Einzelzellen gab. Sie warfen mich in eine Zelle. Ich hörte die Stimmen von Leuten, auch von manchen, die Türkisch sprachen. Ein paar Tage später kam ein hochrangiger Militär und brachte mich in sein Zimmer. Er bat mich, Platz zu nehmen und ich setzte mich hin. Nachdem er mich fragte, ob ich Kurde sei oder einer kurdischen Organisation angehörte, sagte ich, dass ich von der „Hizb El Ummal El Kurdistan“ sei. Auch dieser Offizier sagte, dass es bei ihnen keine Organisation mit diesem Namen gebe. Jedes Mal, wenn er das beteuerte, wurde ich angespannter. Als er sagte, dass es hier die PDK (Demokratische Partei Kurdistans) und die YNK (Patriotische Union Kurdistans) gäbe, denen man mich übergeben könne, wollte ich nicht gleich drauf eingehen. Ich erwiderte: „Ich habe eine Partei, warum übergebt ihr mich einer anderen Partei?“. Wir konnten uns nicht einigen und deshalb kam ich erneut in die Zelle. In der Zelle nebenan war einer von der türkischen Linken. Während seines Wehrdienstes war er mit seiner Waffe über die Grenze nach Syrien geflohen. Sie hatten ihn gefasst und eingesperrt. Irgendwie schaffte er es, in die Wand ein kleines Loch zu machen. Als ich Geräusche von nebenan hörte, rief ich rüber und fragte auf Kurdisch, wer da sei. Er antwortete auf Türkisch und sagte „Sprech Türkisch, sprech Türkisch“. Ich war von der PKK und er von Dev-Genc (Föderation der Revolutionären Jugend in der Türkei).

Nach ein paar Tagen kam wieder derselbe Hochrangige und sagte mir, „Schau, für dich ist die Entscheidung getroffen worden, dich den Türken zu übergeben. Ich will das aber nicht machen und ich habe dem Gouverneur auch noch nicht mitgeteilt, dass du da bist.“ Er fragte mich, ob ich irgendjemanden von der PKK vor Ort kennen würde. Diese Frage beunruhigte mich. Er war ein Mitglied des Baath-Regimes und die Baath-Partei war sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob er unsere Freunde enttarnen wollte oder andere Ziele hatte, aber er hat mir zwischen den Zeilen immer irgendwelche Zeichen geben wollen.

Ich sagte ihm, dass ich nicht genau wüsste, wo PKKlerInnen seien, da sie nicht an einem festen Ort blieben. Ich glaube, dass das eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut hat, denn dann fragte er mich plötzlich, ob ich Heci Zinar kannte. Heci Zinar war ein Freund aus Mardin, der zusammen mit seiner Familie nach Syrien gekommen war und auch an unseren Aktionen teilnahm. Er wollte, dass ich ihn ihm beschriebe. Als ich sagte, dass Heci hellhäutig sei und einen blonden Schnurrbart habe, lachte er. Dann fragte er mich, ob ich Heci Ömer kennen würde. Auch ihn kannte ich. Das war Mehmet Emin Sezgin. Ich stimmte zu und beschrieb ihn. „Femi, femi“ (Anm. d. Red.: Arabisch für „ich verstehe, ich verstehe.“) sagte er und lachte. Das beruhigte mich. Er schloss die Tür und ging.

Dieser Offizier hatte sich mit den FreundInnen getroffen und mich ihnen beschrieben. Diese bestanden darauf, mich zurückzubekommen. Sie einigten sich. Ich kannte den Offizier zwar nicht, aber er sei solidarisch mit den KurdInnen und hätte schon früher auch an der Grenze unseren FreundInnen geholfen. Einmal kam er und sagte, dass ich sietreffen würde. Das freute mich. Eines Abends stand er wieder vor der Tür: „Raus und lass nichts zurück!“ Er brachte mich in sein eigenes Haus. Es war sehr viel los und es wurde Arabisch gesprochen. Er gab mir neue Kleidung und zeigte mir das Bad. Ich weiß nicht, ob er die Kleidung selbst gekauft hatte oder die FreundInnn mir diese geschickt hatten.

Voller Aufregung wusch ich mich und zog mich an. Meine Sachen, also meine Uhr und mein Geld, waren bei ihm. Die gab er mir auch., Es wurde ein hastig vorbereitetes Essen serviert, das ich ebenso hastig aß. Da saßen wir und warteten. Ich wusste nicht, was jetzt passieren würde, aber ich war erleichtert. Neue Kleider und die Tatsache, dass er mich in sein eigenes Haus gebracht hatte, all das waren gute Zeichen. Bis spät am Abend saßen wir da und tranken Tee. Irgendwann, ganz spät, kam Heci Zinar durch die Tür. Nach Jahren sah ich zum ersten Mal wieder FreundInnen. Diese erste Begegnung hat mich gerührt. Mir flossen Tränen über die Wangen. Heci Zinar kam und umarmte mich. Er sagte „Komm, es ist nun vorbei“. An dieser Stelle möchte ich ihm hochachtungsvoll gedenken. Danach kam auch Heci Ömer und es hieß: „Auf geht’s, lasst uns nach Hause gehen!“ Wir standen auf, ich trat aus der Tür heraus und ging.

#Fotos: via Yeni Özgür Politika