Ein Europäer in den Tiefen des kolumbianischen Dschungels, bewaffnet, ausgebildet im Guerillakampf und im Krieg gegen einen rücksichtslosen Feind. Wir hatten die Möglichkeit, einen Internationalisten aus dem kolumbianischen Ejército de Liberación Nacional (ELN) zu interviewen.

Die Nationale Befreiungsarmee, die in Castellano das Akronym ELN trägt, befindet sich seit über 50 Jahren im Krieg mit dem kolumbianischen Staat und hat das Ziel, diesen zu stürzen. Eine marxistisch-leninistische Guerilla, inspiriert von der kubanischen Revolution und kommunistischen befreiungstheologischen Priestern. Während des jahrzehntelangen Krieges mit der Armee, rechten Paramilitärs, Narco-Kartellen und multinationalen Kooperationen hat die ELN gelernt, fast jede politische Situation zu überleben, und wächst nun wieder rasant. Die ELN ist nicht nur eine militärische Organisation, sondern de facto eine Regierung für die Menschen, die die kolumbianische Regierung vernachlässigt hat. Nachdem die zweite große kolumbianische Guerilla FARC-EP einen „Friedensvertrag“ unterzeichnet hat, ist die ELN nun Staatsfeind Nummer eins in Kolumbien. Das südamerikanische Land befindet sich immer noch im Krieg, auch wenn die Massenmedien diese Tatsache verschweigen.

Wir hatte die seltene Möglichkeit, einen internationalistischen Freiwilligen in der ELN zu interviewen. Wenn die Behörden von seiner Anwesenheit wüssten, wären sie außer sich, wie damals, als sie den Ursprung der berühmten FARC-EP-Guerillera und niederländischen Internationalistin Tanja aufdeckten. Die Sicherheitsvorkehrungen für dieses Interview waren hoch, die wahre Identität unseres Interviewpartners bleibt geheim. Zum ersten Mal gibt dieses Gespräch einen Einblick in das Leben eines freiwilligen europäischen Internationalisten, der in der ELN diente.

Um anzufangen, wo in Kolumbien warst Du stationiert?

Kolumbiens Llano-Region und die umliegenden Gebiete Arauca, Meta und Boyacá. Ich war größtenteils auf dem Land und in den Bergen stationiert, anstatt ein „Urbano“ zu sein – ein Stadtguerillero.

Wie kam es dazu, dass Du Dich der ELN angeschlossen hast? Was war Dein Ziel?

Ich hatte Freunde durch staatliche Repression in Kolumbien verloren, bevor ich überhaupt daran gedacht hatte, der ELN beizutreten. Meine Entscheidung, mich anzuschließen, beruhte auf meinen Erfahrungen in Kolumbien und wurde natürlich von meiner revolutionären Einstellung angetrieben. Der ganze Prozess verlief organisch. Ich bin nicht aus dem Westen aufgebrochen, um mich anzuschließen. Obwohl, ich würde sagen, dass ich als Marxist-Leninist natürlich meine Sympathien mit den Rebellen und auch der legalen politischen Bewegung hatte.

Ich habe lange und gründlich studiert und nachgedacht, und mir war klar, dass es sehr starke strategische Gründe gibt, Kolumbien als schwaches Glied in der imperialistischen Kette, die die gesamte Welt erstickt, zu priorisieren. Kolumbien ist für die Interessen der USA in Lateinamerika von entscheidender Bedeutung. Und das Land hat auch eine lange und bedeutende Geschichte marxistischen Widerstands, die diese Tatsache bestätigt. Die USA betrachten das Land als ihre Hochburg, als ihren wichtigsten Verbündeten auf dem Kontinent, daher wäre ein Sieg hier ein massiver Erfolg im Kampf gegen den Imperialismus für die ganze Welt. Es wäre unglaublich transformativ – auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent würde nach Jahrzehnten der Einmischung, die oft von Kolumbien selbst ausgerichtet wurde, ein Stiefel vom Hals gehoben. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, an diesem Kampf teilzunehmen, so bescheiden meine Beiträge auch gewesen sein mögen.

Wie war dein tägliches Leben als internationaler Guerillero?

Ich war Mitglied eines offensiv ausgerichteten Bataillons. Unsere Operationsbasis war hauptsächlich in den Bergen, aber manchmal befanden wir uns auch in zivilen Communities. Unser Hauptziel war es, den Feind in dieser Region in kleinen Gefechten anzugreifen und wir zielten auf die Infrastruktur großer multinationaler Konzerne ab. Unsere Existenz als Einheit in der Region, die sich zwischen sicheren Gebieten in den Bergen bewegt und die lokalen ländlichen Communities schützt, zwingt den Staat dazu, viel Zeit, Geld und Arbeitskräfte zu investieren. Wir betrachten dies als eine Errungenschaft für unsere Bewegung, komme was wolle.

Unser Tagesablauf beinhaltete viel Marschieren und körperliches Training, das Aufspüren des Feindes, Waffentraining – im Grunde alles, was man als Vorbereitung auf offensive Aktivitäten in Betracht ziehen könnte. Jeder verbringt zwei Stunden am Tag im Wachdienst und jeder kocht und putzt, wenn er an der Reihe ist. Wann immer möglich, findet auch politische Bildung statt.

Ich werde ehrlich sein – das Leben in den Bergen ist sehr hart. Du bist extrem isoliert, Hunger und Unterernährung sind keine Seltenheit, und das kolumbianische Militär ist ständig mit Drohnen und Flugzeugen über Dir und sucht nach Anzeichen Deiner Anwesenheit, eine Tatsache, an welche die Armee Dich ständig erinnern möchte. Der Umgang mit diesen Bedingungen ist selbst für die hartgesottensten Veteranen in diesem Kampf schwierig.

Hast Du andere internationale Freiwillige in der ELN getroffen?

Mir sind keine anderen westlichen Internationalist:innen bekannt, die derzeit bei der ELN sind. Davon abgesehen gab es in der Vergangenheit eine Reihe von Internationalist:innen aus Spanien, darunter Manuel Perez, der die ELN bis zu seinem Tod 1998 leitete. Es gibt jedoch viele Internationalist:innen aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, wie beispielsweise aus Venezuela und Ecuador. Zu Kolumbiens FARC-EP gesellte sich eine Niederländerin, Tanja Nijmeijer, die sich über viele Jahre als große und engagierte Revolutionärin bewährt hat. Ich bin sicher, Tanja hat sich für den kolumbianischen Revolutionskampf als weitaus nützlicher erwiesen, als wenn sie in den Niederlanden geblieben wäre.

Ich wollte ursprünglich nicht der ELN beitreten. Die Gelegenheit ergab sich spontan, nachdem ich einige Zeit in Kolumbien verbracht hatte. Die Klandestinität, die die Rebellen aufgrund der Gewalt des kolumbianischen Staates benötigen, macht es schwierig, eine bewaffnete Bewegung in Kolumbien aus dem Ausland zu kontaktieren, insbesondere wenn man ein Außenseiter mit geringen Kenntnissen der lokalen Realität ist. Darüber hinaus muss man von einem vertrauenswürdigen Mitglied einer lokalen Community bestätigt werden, bevor man überhaupt für eine Mitgliedschaft in Betracht gezogen wird.

Die ELN sind offen für den Beitritt von Internationalist:innen, aber es ist kein einfacher Prozess.

Wenn Du an Deine Zeit in Kolumbien zurückdenkst, welche Momente kommen Dir als erste in den Kopf?

Das erste Mal als ich meine Uniform trug war ein sehr wichtiger Moment, aufgrund dessen, was sie darstellt und impliziert. Die Uniform repräsentiert die Verpflichtung des Widerstands gegen Kapitalismus und Imperialismus, eine Akzeptanz, dass man an einem Krieg teilnimmt, in dessen Verlauf man möglicherweise sein Leben verliert.

Die besten Zeiten waren die kleinen Momente unter Genoss:innen. Ich erinnere mich, wie wir zusammen gelacht haben, einige der Gespräche, die wir geführt haben – die einfachen Dinge. Wir unterhielten uns zur Mittagszeit oder bei einem Abendkaffee. Die Bäuerinnen und Bauern (die natürlich die große Mehrheit der ländlichen Guerilla-Reihen der ELN ausmachen) haben einen brillanten Sinn für Humor und versuchen, sich nicht zu ernst zu nehmen. Während der Trainingseinheiten wird viel gelacht, wenn Genoss:innen dazu neigen, sich auf die eine oder andere Weise zu blamieren.

Es tut sehr weh, wenn deine Genoss:innen getötet werden. Von Zeit zu Zeit erhalte ich immer noch Nachrichten über den Tod von Genoss:innen, mit denen ich gedient habe. Es tut noch mehr weh zu wissen, dass meine Genoss:innen oft vom venezolanischen Militär getötet wurden. Einige der bemerkenswertesten Kommunist:innen, die ich je kennengelernt habe, wurden vom venezolanischen Militär getötet. Andere haben die ELN mit Erlaubnis und bei guter Stimmung verlassen, wie es nach einer gewissen Zeit der Mitgliedschaft üblich ist.

Eine andere Sache, an die ich mich immer erinnern werde, ist das Gefühl wahrer Genoss:innenschaftlichkeit – eine wahre, tiefe und natürliche Wertschätzung für einander und jeden in ihrer Einheit. Sie alle bringen die gleichen Opfer, sie sind Mitglieder des gleichen Kampfes und sie sind den gleichen Risiken ausgesetzt. Dies schafft natürlich eine tiefere Bindung als die, welche man in legalen, städtischen politischen Bewegungen finden könnte. Wir beweisen uns selbst, beweisen unser Engagement füreinander und den Kampf jeden Tag, an dem wir weiterkämpfen. Es ist schwierig, ein vergleichbares Beispiel zu finden.

Das venezolanische Militär bekämpft die ELN, obwohl die Mainstream-Medien argumentieren, Venezuela unterstütze die Guerilla?

Es ist nicht wahr, dass das venezolanische Militär die Rebellen unterstützt – dies ist eine Lüge, um eine Aggression gegen den venezolanischen Staat zu rechtfertigen. Venezuela wird von den USA als sozialistisches Land und Bedrohung für den Imperialismus, als Feind, angesehen. Die Aussage, dass sie „Terroristen“ in einer fremden Nation unterstützen, ist ein alter Trick im Handbuch, um die Zustimmung für einen möglichen zukünftigen Krieg und für „Intervention“ herzustellen. Beweise für diese Art von Haltung gibt es überall – sieh Dir nur die Guiado-Saga und die fehlgeschlagenen Putschversuche im letzten Jahr an und wie der Irak und Afghanistan 2003 als „staatliche Sponsoren des Terrorismus“ galten.

Die Ermordung kolumbianischer Kommunist:innen durch das venezolanische Militär ist unter kolumbianischen Revolutionär:innen bekannt, aber die Medien berichten nicht darüber und es wird international totgeschwiegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Venezuela kolumbianischen Rebellen feindlich gegenübersteht. Vielleicht aus Angst, echte Beweise für die Behauptung „Sponsoren des Terrors“ zu liefern. Eventuell versteht das venezolanische Militär seine Souveränität auf eine rechte und reaktionäre Weise und sieht in dem Tod von kolumbianischen Kommunist:innen die Sicherung ihrer Grenzen gegenüber ausländischen bewaffneten Gruppen, welche dort Schutz vor Luftschlägen und Angriffen im Morgengrauen suchen.

Ich weiß jedoch nur Folgendes: Das venezolanische Militär tötet routinemäßig kolumbianische Kommunist:innen, die es innerhalb seiner Grenzen findet. Sie arbeiten nicht mit der ELN zusammen – so sehr wir uns das alle wünschen.

Wie gefährlich ist das Leben als Guerilla? Wie gefährlich war es für Dich?

Eines Nachmittags, kurz bevor es völlig dunkel wurde – es wird gegen 18 Uhr in den Bergen pechschwarz und man kann nichts sehen -, wurde unsere Einsatzbasis durch das ohrenbetäubende Geräusch mehrerer Arten von Militärflugzeughubschraubern und Sturzkampfflugzeugen alarmiert, welche direkt auf uns zukamen, als ob sie wussten, dass wir da waren. Feindliche Bodentruppen machten sich auf den Weg zu unserer provisorischen Küche, in der wir den Tag verbracht hatten (wir nutzten sie oft als Treffpunkt während des Tages), aber wir hatten sie glücklicherweise erst zwanzig Minuten zuvor geräumt, um zu unseren Hängematten zu gehen und dort zu schlafen. Wir waren jedoch nicht in Sicherheit, da das Militär nur zehn Minuten entfernt war und schnell näherkam. Die gesamte Soundkulisse wurde vom Dröhnen der Motoren dominiert. Wir dachten das wär’s mit uns.

Ich ging hinter einem Baum in Deckung, wie es mir beigebracht worden war, aber es schien fast sinnlos, als der Feind von allen Seiten auf uns zukam – sie hatten uns flankiert und ihre Operation war eindeutig gut organisiert. Zum Glück haben der Anführer unserer 14-köpfigen Gruppe und mein engster Genosse bis zu seinem Tod durch das venezolanische Militär beschlossen, uns vom Berg herunterzuführen. Man konnte die Spannung in der Einheit spüren, es war eine schwierige Situation.

Ihre Hubschrauber hatten unsere üblichen Wege, Ein- und Ausgänge entdeckt. Soldaten hatten ihre Fahrzeuge in unserer Küche geparkt, um nach Beweisen für unsere Anwesenheit zu suchen, und wir wussten, dass es nicht lange dauern würde, bis sie unseren genauen Standort lokalisiert hätten, es sei denn, wir überlegten uns eine unberechenbare Lösung. Das kolumbianische Militär hatte Nachtsichtgeräte, welche wir nicht hatten, und die Nacht war pechschwarz. Wir waren umzingelt und die Zeit, um zu fliehen, wurde knapper. Wir beschlossen, dass unsere einzige Chance darin bestand, den steilen, überwucherten Berghang hinunterzusteigen, indem wir ihn hinunterrutschten und auf unserem Rückzug einen völlig neuen Weg einschlugen.

Wir brauchten ungefähr eine Stunde, um von der Spitze des Berges abzusteigen, gefolgt von einem 8-stündigen Marsch flussabwärts und einen anderen Berg hinauf, um genügend Abstand und Deckung für etwas Schlaf zu gewinnen. Wir haben am steilen Hang eines weiteren Berges geschlafen. Ich schlief mit meinen Beinen um einen Baumstamm, um zu verhindern, dass ich den Berghang hinunterfiel. Wir brauchten ungefähr zwei Tage, mit dem Militär immer dicht auf den Fersen, um in die Ebene zu gelangen, wo uns eine lokale indigene Gruppe die Unterstützung anbot, die wir dringend brauchten.

Manchmal konnten wir sogar das Geräusch ihrer Drohnen über unseren Köpfen hören. Am Ende jedoch, trotz der intensiven Operation gegen uns konnte unser Wissen über das Terrain, kombiniert mit unserer Erfahrung des Überlebens in den Bergen und der Umsetzung von Guerillataktiken, uns das Leben retten – und wir haben einen gut geplanten Hinterhalt zur Aufstandsbekämpfung ausmanövriert, der von dem militärisch gefährlichsten Staat finanziert und ausgerüstet wurde, den die Welt je gesehen hat, den USA.

Was würdest Du zur Perspektive zukünftiger internationaler Freiwilliger sagen? Wie war es, der einzige Westler zu sein?

Als ich der ELN beitrat, wurde ich von mehreren hochrangigen politischen Kommandeur:innen begrüßt, die eine Rede hielten, die ich nicht so schnell vergessen werde. Sie erklärten, dass die ELN „dem internationalen Kampf gegen Kapitalismus und Imperialismus verbunden“ sei und von der internationalen Unterstützung stark profitieren würde, vor allem der aus den Ländern des Westens. Die Kommandeur:innen legten großen Wert darauf, zwischen den Regierungen und dem Proletariat in den imperialistischen Nationen zu unterscheiden. Sie erkannten, dass die Arbeiter:innen im Westen trotz der geopolitischen Stärke von ihrer herrschenden Klasse immer noch bösartig ausgebeutet werden.

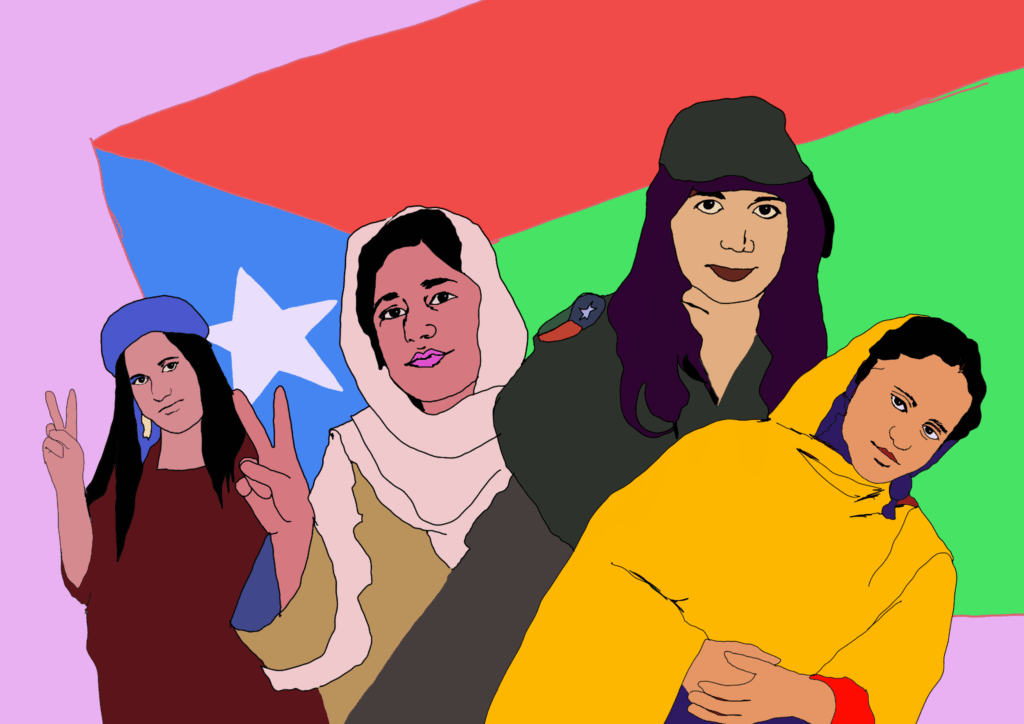

Es gibt einige Marxist:innen, die in Bezug auf Revolution übermäßig dogmatisch und starr sind und glauben, dass man als Franzose nur in Frankreich für den Sozialismus kämpfen muss, ein Mexikaner in Mexiko, ein Deutscher in Deutschland und so weiter. Ja, jemand, der selbst aus einer Nation stammt, wird die Bedingungen in dieser Nation besser und tiefer verstehen, aber das bedeutet nicht immer, dass er nur dort kämpfen kann, wo er herkommt. Das bedeutungsvolle Erbe von Che Guevara zeigt deutlich den Nutzen internationaler Freiwilliger. Ein jüngeres Beispiel ist Tanja Nijmeijer der FARC-EP. Ich vermute, dass sie im kolumbianischen Kampf wahrscheinlich wirksamer war als in den Niederlanden. Das Internationale Freiheitsbataillon in Kurdistan war maßgeblich an der Befreiung von Minbij und Raqqa während des antifaschistischen Krieges gegen ISIS beteiligt, und ich habe bereits Manuel Perez von der ELN erwähnt. Obwohl Perez einst unter dem Verdacht gefangen genommen wurde, ein ausländischer Spion zu sein, stieg er zum höchsten politischen Führer der ELN auf und bewies sich während mehrerer Jahrzehnte bewaffneter Kämpfe als ein großer Revolutionär. Viele andere Internationalist:innen in der Geschichte haben bewiesen, dass es manchmal nicht immer die beste Strategie für Kommunist:innen ist, dort zu bleiben, wo sie gerade geboren wurden.

Manuel Marulanda, Gründer der FARC-EP und ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kolumbiens, argumentierte einmal: „Auf 100 Kommunist:innen kommen nur etwa 30, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben. Und von diesen 30 werden nur etwa 10 bereit sein, das Opfer und den Kampf im bewaffneten Kampf zu ertragen.“ Es gibt immer viele städtische Aktivist:innen auf der ganzen Welt, die sich an legalen Kämpfen beteiligen, insbesondere im Westen, mit der romantischen Vorstellung, eines Tages an einem glorreichen bewaffneten Kampf teilzunehmen – aber es gibt normalerweise einen Mangel an Kommunist:innen, die bereit sind, wirklich zu kämpfen, die bereit sind, sich für ein solches Leben mit all seinen Schwierigkeiten zu entscheiden, besonders in Ländern wie Kolumbien, in denen der Feind aufgrund jahrzehntelanger Bürgerkriege sehr erfahren ist.

Wenn jemand wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen, wenn jemand demütig akzeptieren möchte, dass vielleicht niemand jemals von seinen Erfahrungen erfahren wird und dass er leicht sein Leben verlieren könnte, wenn er bereit ist, die Risiken, Verantwortlichkeiten und das ständige Lernen zu akzeptieren und selbstkritisch zu sein, wie es im Guerilla-Leben verlangt wird, dann würde ich sagen, dass diese Person für den bewaffneten Kampf wahrscheinlich wertvoller ist als in dem städtischen, legalen Kampf.