Krieg ist ein Geschäft. Im Krieg in erster Linie für den Militärisch-Industriellen-Komplex, der ganz traditionell die Werkzeuge zum Töten und Sterben fabriziert und die Energiekonzerne, ohne deren Erzeugnisse diese Werkzeuge nicht ihrem Zweck zugeführt werden können. Sie wurden produziert, nun müssen sie „konsumiert“ werden, und mit ihnen die für fremde Interessen von beiden Seiten auf die Schlachtbank geführten Proletariermassen.

Und was ist nach dem Krieg? Wenn die schöpferische Zerstörung der Artilleriegranaten ihr vorläufiges Ende gefunden hat, kommen andere Kapitalfraktionen zum Zug, je nachdem, wer gewonnen hat. Die Planungen für den großen Wiederaufbau beginnen natürlich lange vor dem Schweigen des Mündungsfeuers – man möchte ja wissen, ob sich die Investitionen lohnen.

Dass Krieg und Wiederaufbau keine Taten selbstloser Helfer sind, die aus Mitleid mit der im Krieg versehrten Nation handeln, wer würde es leugnen, wenn es um Russland geht? Kaum jemand hierzulande frisst die Propaganda, es ginge etwa bei der Annexion des Donbass um eine Schutzmaßnahme für das geschundene ukrainische Brudervolk. Und jeder würde unterschreiben, dass sich die Privatarmee Prigozhins nicht aus Altruismus die ostukrainischen Minen unter den Nagel reißen wird, wie sie es mit denen im Sudan oder der Zentralafrikanischen Republik getan haben.

Aber der Westen? Da neigt man, zumindest in der veröffentlichten Meinung, zu einem gütigeren Blick. Doch warum eigentlich?

„Kalte, harte Interessen“

Zumindest in den USA, wo die Bevölkerung es mehr gewohnt ist, spricht man ganz offen aus, dass Kriege nicht aus Nächstenliebe geführt werden: „Unsere Unterstützung“, gemeint war für die Ukraine, „ist moralisch gerechtfertigt. Aber sie dient auch kalten, harten amerikanischen Interessen“, erklärte Mitch McConell anlässlich des Besuches des ukrainischen Präsidenten in den USA. Die Waffenhilfe, so der prominente Republikaner, sei nicht nur ein politisches, sondern auch ein „ökonomisches Investment“ – schließlich helfe sie „die Kapazitäten unserer Verteidigungsindustrie zu erhöhen und trägt so zu einer Industrie bei, die gutbezahlte amerikanische Jobs zur Verfügung stellt.“

Mit Blick auf die Kritiker der US-Hilfe listet auch das einflussreiche „Center for Strategic & International Studies“ unter dem Titel „US-Hilfe für die Ukraine: Ein Investment, dessen Ertrag die Kosten bei weitem übersteigt“ auf, welchen Nutzen man sich in Washington vom Eingreifen im Osten versprechen darf: „Sich auf das Preisschild der Hilfe zu fokussieren, anstatt auf den Wert dessen, was mit ihr erkauft wird, vernachlässigt den Fakt, dass der Krieg in der Ukraine das Äquivalent eines Stellvertreterkrieges gegen Russland geworden ist, und zwar ein solcher, der ohne tote US-Soldaten geführt werden kann und zugleich die meisten Demokratien der Welt hinter einem gemeinsamen Ziel vereinigt (…)“.

Die geopolitische Schwächung Russlands sowie die Stärkung der Dominanz der USA über die eigenen westlichen „Partner“ sind ein erklärtes Ziel US-amerikanischer Ukraine-Politik. Dieselben Thesen, werden sie hierzulande von Kritikern der NATO formuliert, gelten als Ketzerei und Grund für den Ausschluss aus dem massenmedialen „Diskurs“. In Washington sind sie common sense – und zwar bei den Befürwortern des Krieges.

Proxy War

Den „kalten, harten Interessen“ entsprechend ist auch die Form der Ukraine-“Hilfe“ gestaltet. Es handelt sich ja keineswegs um Geschenke, wie eine vom Hurrapatriotismus berauschte links- bis rechtsliberale Mittelschicht zu glauben scheint. Nehmen wir den „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act“, der die Grundlage für einen großen Teil der militärischen „Hilfen“ der USA bildet. Wie schon der Titel des Gesetzes besagt, handelt es sich nicht um Schenkungen, sondern um Leih- und Pachtgaben. Insofern heißt es auch im Gesetzestext: „Bedingung: Jedes Darlehen oder Leasing von Verteidigungsartikeln an die Regierung der Ukraine gemäß Absatz (1) unterliegt allen anwendbaren Gesetzen zur Rückgabe und Erstattung und Rückzahlung für Verteidigungsartikel, die an ausländische Regierungen verliehen oder verpachtet wurden.“ Auch die EU-Finanzhilfen sind Kredite. Die Konditionen sehen, wie könnte es anderes sein, ihre Rückzahlung vor. Im Falle der Milliardengelder aus Brüssel ab dem Jahr 2033. Dazu kommen Anleihen aus dem US-dominierten Internationalen Währungsfonds – berüchtigt für ihre Konditionen. Und auch die Weltbank darf nicht fehlen. Zusätzlich hat sich die Ukraine bei privaten und institutionellen Anlegern per Kriegsanleihe Liquidität besorgt – hier mit ganz uneigennützigen Zinssätzen von 11 Prozent.

Kapitalistische Staaten und Finanzkonzerne sind nicht Mutter Theresa. Ihre „Hilfe“ hat einen Preis und sie haben Interessen, die sie per „Hilfe“ durchsetzen wollen. Im Falle der Ukraine werden die angesichts der zunehmenden Gleichgültigkeit bis Kriegsbegeisterung der „kritischen“ liberalen Öffentlichkeit gar nicht mehr groß verschleiert. Unter dem Titel „Russland liegt richtig: Die USA führen einen Stellvertreter-Krieg in der Ukraine“ schreibt der US-amerikanische Außenpolitik-Experte Hal Brands in der Washington Post: „Der Schlüssel für diese Strategie ist es, einen entschlossenen lokalen Partner zu finden – einen Stellvertreter, der willens ist, das Sterben und Töten zu übernehmen – und ihn dann mit Waffen, Geld und Geheimdienstinformationen zu beladen, die er braucht, um einem verletzbaren Feind schwere Schläge zuzufügen. Genau das tun Washington und seine Verbündeten heute mit Russland.“

In einer Kostenanalyse der „Investitionen“ in der Ukraine schreibt das Washingtoner Center for European Policy Analysis: „Die Unterstützung (für die Ukraine, P.S.) beträgt 5,6 % des US Verteidigungsbudgets. Aber Russland ist ein Hauptgegner der USA, ein Top-Level-Rivale nicht weit hinter China und die Nummer eins als strategischer Herausforderer. In kalten, geopolitischen Worten: Dieser Krieg ermöglicht eine erstklassige Gelegenheit für die USA, Russlands konventionelle Verteidigungskraft zu schwächen und abzutragen – ohne Soldaten am Boden und mit geringem Risiko für US-amerikanische Leben.“ Die Schlussfolgerung ist logisch: „Das US-Militär kann vernünftigerweise wollen, dass Russland fortfährt, Truppen in die Ukraine zu schicken, damit sie dort vernichtet werden.“

Schlacht um den Energiemarkt

CEPA schneidet in seiner Rechnung eine weiteres wichtiges Schlachtfeld an – und das liegt nicht nur in der Ukraine. Der russische Einmarsch hat die Gelegenheit eröffnet, den europäischen Energiemarkt neu auszurichten. In den Worten des Think Tanks: „Der Krieg in der Ukraine bestärkt und beschleunigt die Neuausrichtung der Energie in Europa, aber auch die europäische Diversifikation weg von russischen Energiequellen. Europa ist verzweifelt auf der Suche nach alternativen Quellen für Energie und Flüssiggas aus den USA erweist sich als der offensichtliche Gewinner dieser Entwicklung.“

Die Konkurrenz um Europas Energiemärkte ist keine 2022 plötzlich aufgekommene Neuerung, die „Erpressbarkeit“ Europas, um es in den Worten der Führungsmacht des Westens auszudrücken, war den USA schon lange vorher ein Dorn im Auge. Der Krieg bot die Gelegenheit, diese insbesondere für Deutschland geltende Anomalie zu beseitigen. „Was den Energiesektor betrifft, hat Putins genozidale Invasion endlich ein zutiefst zurückhaltendes Europa gezwungen, seine schwächende Abhängigkeit von russischem Öl und Gas anzugehen. (…) Es sieht nun so aus, dass die Ära der korrupten Energiekooperation mit dem Kreml einem Ende zugeht, zumindest in Europa“, jubelt das Atlantic Council.

Für die USA ergeben sich hier drei strategisch bedeutende Effekte: Dem Teil der europäischen herrschenden Klassen, der auf ein zumindest teilweises Bündnis mit Russland setzte, um die Eigenständigkeit der eigenen Nationen gegenüber den USA stärker zu betonen, wurde ein Riegel vorgeschoben; die europäischen Energiemärkte sind nun offen für Importe aus den USA; und ganz nebenbei steigt die Wettbewerbsfähigkeit um Ansiedlung von Industrie durch die zu Europa vergleichsweise niedrigeren Energiepreise in den USA.

Investorenparadies Ukraine

Es ist aber keineswegs so, dass die führenden europäischen Nationen ihre Ukraine-Politik alleine nach dem Gusto des Big Brother aus Washington ausrichten. Auch in Brüssel, Berlin und Paris verspricht man sich einiges von einem Sieg in der Ukraine. Nach vollzogenem Triumph über die Invasoren soll sich das Leid der für europäische Werte in den Schützengräben Verschütteten auch für die Investoren lohnen.

Die Rede ist immer häufiger von einem „Marshall-Plan“ für die Ukraine, bei dem – stellvertretend für den Westen insgesamt – die europäischen Nationen die führende Rolle spielen sollen. „Die Europäische Union steht in der Verantwortung und sie hat auch ein strategisches Interesse daran, beim Wiederaufbau der Ukraine die Führungsrolle zu übernehmen“, ließ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon vergangenes Jahr verlauten.

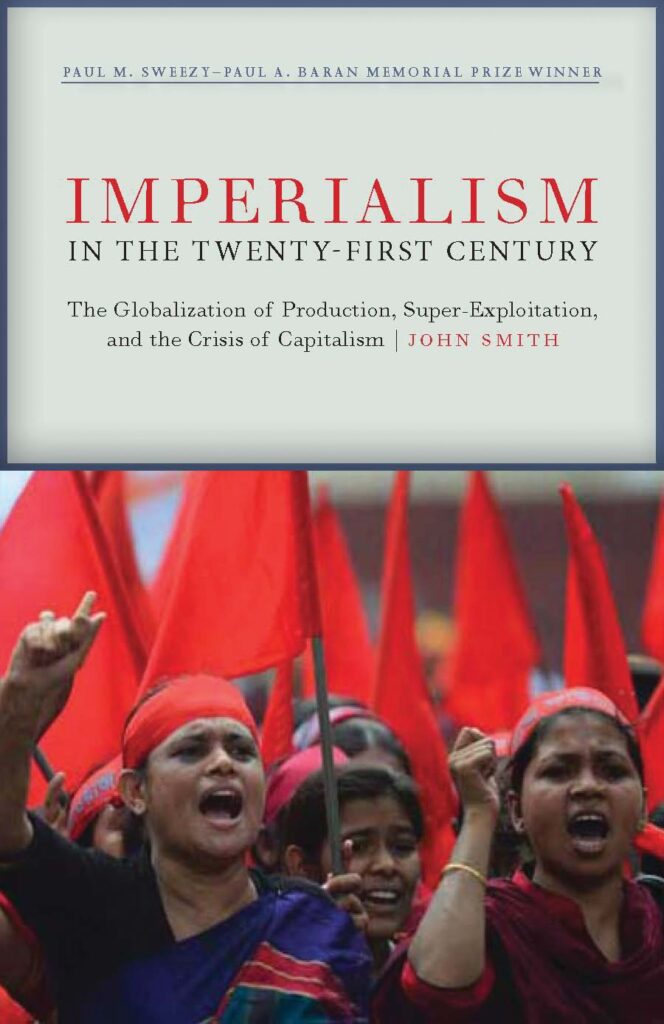

Alles in allem geht es dabei um eine kapitalistische „Modernisierung“ der Ukraine, ihre Einbindung in die Europäische Union und die Ausrichtung ihrer Ökonomie entlang der „westlichen Wertevorstellungen“. Das betrifft alle Sektoren der ukrainischen Volkswirtschaft. Diese sei, so Patricia Cohen in der New York Times, in allen Bereichen zu post-sowjetisch – von der Infrastruktur bis zu den Lieferketten. „Der Mangel an Integration (in westliche Lieferketten, P.S.) besteht in allen Sektoren. Teile für alles mögliche, vom Nuklearreaktor bis zum Kühlschrank, die vorher aus Russland kamen, werden nun anderswoher geliefert werden müssen.“

Es ist aber nicht nur die Hardware. Mehr als das, mangle es an einer „modernen, demokratischen Marktökonomie“, erreichbar durch eine „radikale Deregulierung der Ökonomie“, wie Cohen aus einem Strategiepapier des Londoner Center for Economiv Policy Research entnimmt. Die Autoren dieses Papiers machen keinen Hehl aus ihren neoliberalen Ambitionen: Die Ukraine muss an die EU-Märkte angeschlossen werden; die Bedingungen für ausländisches Kapital müssen attraktiv für Investoren gestaltet werden; die Arbeitsmärkte sind für das Kapital so „flexibel“ wie möglich zu gestalten. Anknüpfend an das von der Selenksy-Regierung bereits in Kriegszeiten beschlossene arbeiterfeindliche Paket von Maßnahmen, soll den Arbeitern auch im Frieden Gegenwehr versagt bleiben: „Flexiblere Arbeitsverträge sollten erlaubt werden, um die schnelle Verlagerung von Arbeitskraft zu sichern, was eine Fortsetzung der in Kriegszeiten begonnenen Praxis wäre.“ Die ganze Volkswirtschaft soll ausgerichtet werden auf die Bedürfnisse von ausländischem Kapital, denn: „Das Fundament des Erfolgs der Ukraine in einer langen Perspektive liegt darin, ausländisches Kapital anzuziehen.“

In den Startlöchern

Diese Aussichten animieren private Investoren schon vor Ende des Kriegs. Die Financial Times versammelt in einem Artikel Stimmen aus dem Kapital-Milieu. „Wir müssen hoffen und uns vorbereiten“, wird die Investment-Direktorin des Equity-Funds Skagen zitiert. „Es kann schwierig sein, über Investitionen in einer so tragischen Situation nachzudenken, aber für Active Value Investoren wird ein positives Ergebnis des Krieges viele Möglichkeiten eröffnen. Wir müssen eher früher handeln als später.“

Die Bewegung des Geldes, so ein anderer Manager, folge dabei der Bewegung der Front: „Es wird ein Hin-und-Her geben. (…) Wir haben gesehen, wie Investoreninteressen Fahrt aufnahmen, als das ukrainische Militär Fortschritte machte, dann pausierten oder zurückgingen, als die Infrastrukturattacken der Russen signifikant zunahmen. (…) Ich vermute, Investoren werden mit dem Risiko so umgehen, dass sie zunächst in der Westukraine investieren und dann in die Mitte und nach Osten vorrücken.“

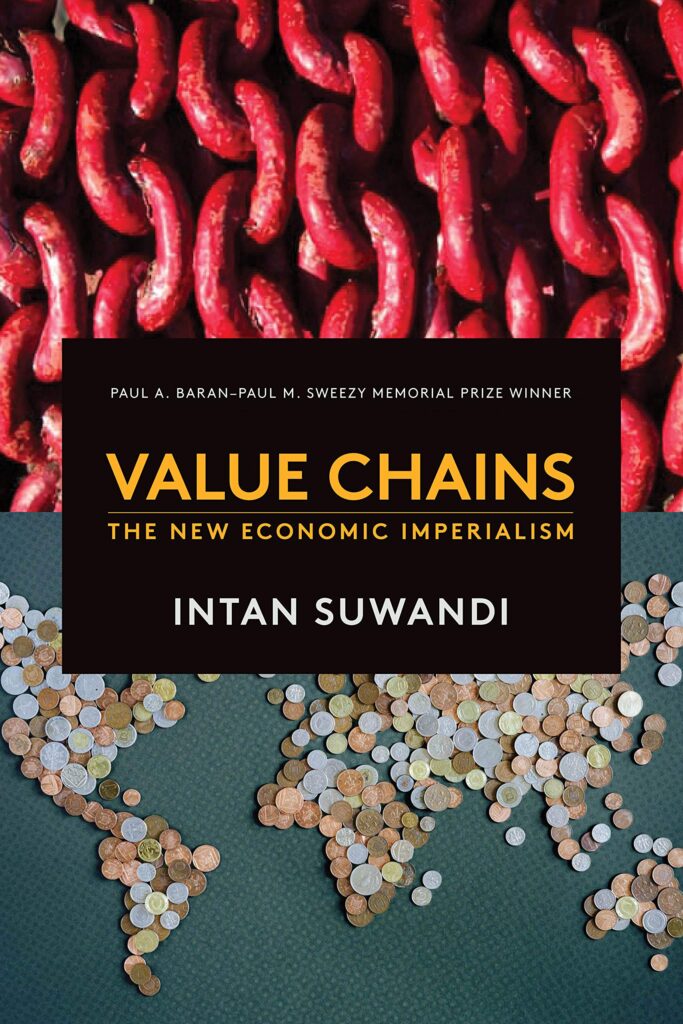

In etwa entspricht das auch den Vorstellungen der deutschen Kapitalverbände, die ihre Wünsche in einem Papier des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft unter dem Titel „Rebuild Ukraine“ dargelegt haben. Auch hier geht es um die Schaffung optimaler Bedingungen für Fremdkapital, denn: „Keine zentralisierte Kontrolle wird je zu wirklich komfortablen Bedingungen für private Investoren führen.“ Die „Hilfe“, man lässt da keine Zweifel, sei keine Einbahnstraße. Die ukrainische Regierung müsse „regulatorische und bürokratische Hürden für Investments eliminieren“ – der Fachjargon für die uneingeschränkte Übergabe des Landes an ausländisches Kapital. Eine „Blankovollmacht“ für die Ukraine werde es nicht geben, es sei an der ukrainischen Regierung, „wahrhaftig eine Privatwirtschaft zu bestärken“.

Zur „Beratung“ der Ukraine schlägt man einen „Koordinationsstab“ aus deutschen und europäischen Regierungsvertretern vor, der ein wenig an die „EU-Troika“ für Griechenland erinnert, und für die Entwicklung einer „förderlichen Umgebung für eine dynamische und starke Privatwirtschaft“ sorgen soll.

Das Hauptziel: Die Ukraine muss das „Vertrauen von deutschen und anderen westlichen Firmen (wieder-)gewinnen“, um Ausländische Direktinvestitionen (FDI) anzuziehen. Zur Erinnerung: Neben arms lenght contracts sind FDI das Hauptmittel zur Einbindung schwächerer Nationen in die globalen Warenketten mit dem Zweck des Transfers von im abhängigen Land produzierten Mehrwert in die Metropolen. Kurz: Es geht, kaum versteckt im technokratischen Jargon kapitalistischer Wirtschaftsstrategen, um eine Einbindung der Ukraine in das Weltmarktregime des Westens.

Kornkammer der Multinationalen

An einem konkreten Beispiel: Der Ostausschuss hebt den agroindustriellen Sektor hervor, der in der Ukraine aufgrund der fruchtbaren Böden besonders ausgeprägt ist und lobt die bereits begonnene Landreform als besonders „vielversprechend“ hervor. Worum geht es bei dieser Landreform? Mit der Niederlage der Sowjetunion zerfiel das System an kollektiver Landwirtschaft und Schritt für Schritt entwickelte sich in der Ukraine eine von Oligarchen und multinationalen Unternehmen dominierte Landwirtschaft. Ein 2001 beschlossenes Moratorium mit starken Einschränkungen zum Landverkauf sollte den Prozess der wilden Oligarchisierung aufhalten.

Dieses Gesetz setzte die Selensky-Regierung außer Kraft – übrigens gegen den Willen von zwei Drittel der ukrainischen Bevölkerung. „Das große Risiko ist doch, dass nicht nur große ukrainische Firmen das Land aufkaufen, sondern auch ausländische Konzerne. Und dann wiederholt sich hier das, was in Argentinien passiert ist: Die Argentinier haben kein Land mehr, und alles ist in der Hand von zwei oder drei US-Konzernen“, zitiert Deutsche Welle einen ukrainischen Winzer.

Das dürfte nicht unbegründet sein. Auch die Weltbank, die diese „Öffnung“ des Marktes der Ukraine unterstützt, erwartet, dass kleinere, weniger produktive Landwirte und Bauern aus dem Markt gedrängt werden zugunsten von Großproduzenten.

Lohnendes Investment

Sieht man sich die Gesamtkonstellation des Krieges in der Ukraine an, erweist sich die „Hilfe“ aus dem Westen als ein auf vielen Ebenen vielversprechendes Investment. Begann Russland seinen Krieg, um sich als durchaus konkurrenzfähige Großmacht zu den USA unter Beweis zu stellen, sieht es sich nach einem Jahr im Schützengraben des Abnutzungskriegs an seinen Platz verwiesen. Die USA können verbuchen, den Teil der europäischen Bourgeoisie, der sich zuvor von der westlichen Hegemonialmacht unabhängiger aufs Weltparkett begeben wollte, zurück in den Schoß der transatlantischen Sicherheitsarchitektur geholt zu haben. Russland ist – vorläufig zementiert durch die mysteriöse Sprengung seiner Pipelines – vom europäischen Energiemarkt zumindest teilweise verdrängt. Und die Ukraine wird, um ihre im Krieg entstandene Schuld begleichen zu können, sich als würdiger Gastgeber ausländischer Investoren erweisen müssen.

Die in diversen Krisen der europäischen Peripherie erprobten Mittel werden in einer Nachkriegsukraine, sollte der Krieg zugunsten des Westens ausgehen, ihre Anwendung finden und das Land zu einem ebenso würdigen „Partner“ Deutschlands machen, wie zuvor die Troika es bei Griechenland tat. Der schon in der Regierung Juschtschenko begonnene, am Maidan revolutionär durchgekämpfte und nun mit der Lieferung von HIMARS und Marder besiegelte Weg gen Westen wird seinen Abchluss im Kapitalfluss finden, der sich über die Einschlaglöcher und Ruinen ergießt. Ein emerging market wird geboren.

# Titelbild:

PS: Man muss es ja heute stets betonen: Dies mag ein antiwestlicher Text sein, ein „pro-russischer“ ist es nicht. Sein allgemeiner politischer Rahmen ist diese Position: https://lowerclassmag.com/2022/07/09/die-linke-und-die-ukraine-dem-krieg-den-krieg-erklaeren/