Mordende und um sich schlagende Nazi-Skins in den 90ern – darüber wurde doch schon alles gesagt, höre ich Euch bei dieser Headline sagen, oder?

Es wurde viel gesagt, das stimmt. Aber so vieles schlummert noch in den Köpfen. In den Köpfen der Opfer, in den Köpfen der Angehörigen, in den Köpfen von uns Zeug*innen und hoffentlich auch in den Köpfen der Mörder*innen, die oft nur eine milde Haftstrafe bekamen oder einfach so davon kamen.

Mich bewegt diese Zeit auch noch 30 Jahre später. Deswegen möchte ich Euch meine Geschichte erzählen.

Mein Baseballschlägerjahr spielte sich eigentlich erst 1995 ab, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als Mutti und ich an einem Sommertag 1992 mit unserem Ford Fiesta in unseren Schrebergarten nach Lichtenstein/Sachsen fuhren. Ich wuchs in Westsachsen auf – zwischen Chemnitz und Zwickau – dem Sumpf in dem der NSU entstand. Ich war damals 14 und mein kleiner Bruder war 5 und nahm an diesem Tag auf dem Rücksitz Platz. Papa war nicht dabei und ich durfte den Beifahrer mimen.

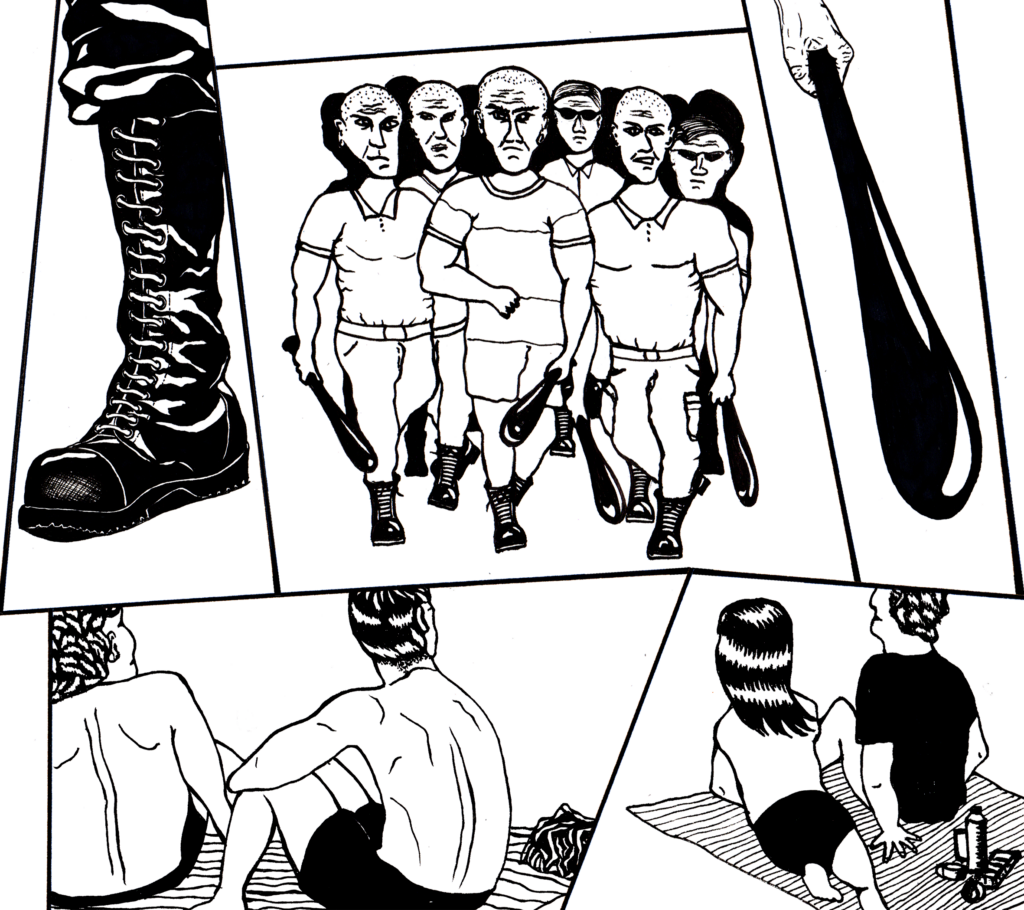

An der Eisenbahnunterführung in Sankt Egidien fuhr unser Auto direkt in einen wütenden Mob grüner Bomberjacken und Mutti ging hart auf die Eisen. Es waren bestimmt 50 Boneheads mit Baseballschlägern. Ich wusste zwar um die Existenz dieser Nazisubkultur, die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock Lichtenhagen waren präsent – aber in der Nähe unseres Dorfes? Mutti wurde sichtlich nervös, das merkte ich sofort. Wir bekamen Beachtung und ernteten böse Blicke, da Mutti, wie gesagt, beinahe in den Mob gebrettert war. Ich hatte Angst, checkte aber, dass deren tatsächliche Wut nicht uns galt, sondern wem anders. Ich löcherte Mutti den Rest des Tages mit Fragen. Sie antwortete, dass es in Sankt Egidien ein „Asylantenheim” in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gab und dass scheinbar Nazis aus dem Umland mit dem Zug kamen, um das Camp anzugreifen. Sankt Egidien nahm damals Bürgerkriegsflüchtende aus dem ehemaligen Jugoslawien auf. Es kann sein, dass die Lokalzeitung „Freie Presse“ am Montag darauf in einer Randnotiz über den Überfall berichtete.

Wenige Monate später entdeckte ich Punk als Subkultur und begann mich darin zu verlieben. Meine Anwesenheit im Leipziger „Conne Island“ lehrte mich, dass es auch RASH und SHARPS in der Skinhead-Bewegung gab. Ich kleidete mich der linken Subkultur entsprechend. Ich sog Hardcore-Musik und Deutschpunk auf. In unserer Dorfdisko in Falken bekamen Freunde regelmäßig von Zwickauer Nazihools auf die Fresse, lagen zusammengeschlagen im Dorfbach und entkamen nur knapp dem Tod. Ich bekam auf dem Limbacher Stadtparkfest von der „Legion88“ „lediglich” ‘ne Ohrfeige. Irgendwie hatte ich immer Glück.

Ich lernte das „Café Taktlos“ in Glauchau und die „Alte Schule” in Kändler mit den Punx vom „Autonomen Brenn-Kommando“ kennen. Westsächsische „Antifa-Brutstätten” – direkt neben HooNaRa-Chemnitz (Hooligans-Nazis-Rassisten, die in sämtlichen Großraumdiskotheken als Firma „Haller Security“ Bouncer stehen hatten, oder das Pressefest der „Freien Presse” sicherten. In den späteren 90ern dann gewährten sie dem NSU-Trio Unterschlupf) und der „Glatzenhochburg” Meerane. Dieses Wort stand da jahrelang über dem Ortseingangsschild. Es gab Gerüchte, dass die Meeraner Faschos einen verrückten Blood & Honour Typen namens Billy aus UK bei sich hatten, der in der Nazidisco Remse immer mit Machete bewaffnet war.

Ich bewunderte den Mut von meinen Antifakumpels „Abbas“, „Fanta“ und „Van Gogh“ aus diesen Brutstätten. Ich ziehe noch heute meinen Hut vor ihnen, denn sie retteten Leben. Was Nazigewalt in dieser Zeit betrifft war man auf sich gestellt. Es gab keine Cops -vor allem nicht im sächsischen Hinterland. In der Übergangszeit 1990 bis 1992 gab es zwar noch den ein oder anderen ex-Abschnittsbevollmächtigten (ABV), der mit neuer Cop-Uniform auf altem Schwalben-Moped tagsüber für Sicherheit sorgte, aber sonst gab es nix.

In Städten wie Penig oder Chemnitz wurden bei RAC-Konzerten („Rock against Communism“) schon damals Gelder für den „Nationalsozialistischen Untergrund“ generiert, so wissen wir jetzt. Im beschaulichen Waldenburg fanden in den Wäldern Wehrsport-Übungen für Nazis statt. „Manole“ (Ralf Marschner) aus Zwickau spitzelte für den Verfassungsschutz und war Arbeitgeber für Mundlos und Zschäpe. Bandmitglieder von Nazibands wie Bomber tauchten auf unseren Konzerten auf. Es gab Diskussionen, Handgemenge und immer wieder auf die Fresse. Irgendwie ertrugen wir das alles. Wer Arsch in der Hose hatte, teilte aus.

Der 25. Mai 1995 aber war härter, traumatisierender und prägender. Es war einer „dieser 90er-Jahre-Männertage” (Christi Himmelfahrt). Eigentlich wussten „wir”, dass wir bspw. Badestätten an diesem Sauf- und Rüpeltag mit garantierter Faschoglatzen-Präsenz meiden sollten. Aber das Wetter an dem Tag war so schön, dass auch ich mit meinen Hiphop-Kumpels auf einer Decke am Strand des Stausee Oberwald saß. Aus den Boxen lief leise 2Pac, die Birken blühten, ein warmer Wind wehte, die Sonne schien. Um uns herum waren Dutzend weitere Decken und glückliche Gesichter so weit das Auge reichte. Einige gingen baden. Wir alle kannten irgendwie einander. Fast unsere gesamte Schulklasse war auf diversen Decken verstreut. Es wurde laut gelacht.

Dann gegen Mittag gab es diesen Moment, den ich heute noch glasklar vor Augen habe. Wir saßen nicht weit von der Promenade entfernt und auf selbiger erblickte ich circa 30 Meter entfernt einen Typen mit Ganzkörper-Badeanzug in schwarz-weiß-rot und 20-Loch Doc Martens. Die Glatze spiegelglatt, eher muskelbepackt. Einen Baseballschläger in der Rechten. Er hatte locker ein Dutzend weitere Typen mit Baseballschlägern um sich herum. Sie schlenderten nicht, sondern gingen eher straight. Irgendwie schienen sie ein Ziel vor Augen zu haben. Um uns war es binnen zwei Sekunden totenstill. Wir vernahmen kein Windwehen mehr, 2Pac hörte auf mit Rappen. Das Lachen aller verstummte. Die Blicke aller auf den Decken Anwesenden wandten sich in Richtung Schlägertrupp. Alle ahnten, was uns blühen könnte.

Vorne an der Spitze ging ein weitaus jüngerer Typ und aus ihm schoss es auf sächsisch raus „Der wor’s!”. Er deutete mit seinem Zeigefinger auf eine Clique von circa drei Typen, die unweit von uns auf einer Decke saßen. Dann ging alles ganz schnell und das Dutzend rannte die verbliebenen 10 Meter auf selbige Clique zu.

Die Baseballschläger zeigten in Richtung Himmel. Ich erinnere mich nur noch, dass einer aus dem Dutzend in unsere Richtung rannte und uns wegscheuchte mit den Worten „Haut ab – hier gibt’s nüscht zu sehn!”. Im Nachhinein fiel mir auf, dass er so verdammt souverän war. Er lachte sogar irgendwie verschmitzt. Er hatte Null Panik. Er sah die Angst in unseren Augen -da bin ich mir sicher. Er machte dies auf alle Fälle nicht zum ersten Mal.

Meine Freund*innen und ich rannten in verschiedene Richtungen und von dem Zeitpunkt an erinnere ich mich an gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin oder was ich in den nächsten Tagen erlebt habe.

Aus der angegriffenen Clique überlebte Peter T. diese Attacke nicht. Er wurde 24 Jahre alt, starb wenig später im Krankenhaus und hinterließ eine Partnerin und das gemeinsame Baby.

Peter wurde ermordet.

Wie wir später erfuhren, war er ein eher unpolitischer Typ und hatte wohl am Morgen „lediglich“ Zivilcourage gezeigt, als dieser erwähnte jüngere Typ Teppichhändler*innen mit Migrationsgeschichte auf der Promenade beschimpfte. Diese Widerworte wollte sich die Jungglatze wohl nicht gefallen lassen und holte wenige Stunden später Verstärkung.

Ich fahre heute noch an diesen Tatort und ich gedenke Peter. Es gibt keine Gedenktafel, aber viele Jahre später wurde der Mord von der Bundesregierung als „Todesopfer rechtsextremer Gewalt” anerkannt.

Die Zeug*innen-Vernehmung in der Bullenwache Hohenstein-Ernstthal dauerte viele Monate. Wir waren locker über 150. Ich erinnere mich daran, dass ich mich durch eine Fotomappe von circa 100 Glatzen wälzte. Ich meinte, mich an die Schlägervisage des Badeanzug-Skins zu erinnern und so wurde ich dann als Zeuge zur Verhandlung geladen. Diese fand erst ein knappes Jahr später statt. Da es so viele Angeklagte mit Pflichtverteidiger*innen gab, fand die Verhandlung im Polizeikino Chemnitz statt. Unter den Angeklagte waren viele, die ich aus Antifarecherche kannte. Viele davon aus der „Glatzenhochburg” Meerane. Viele meiner Freund*innen sagten auch aus. Keine*r von uns hatte gesehen, wer den letztendlich tödlichen Baseballkeulenschlag ausübte. Wir wurden trotzdem geladen.

Die Gerichtsdienerin bat mich bei Betreten des Gerichtssaals mein Basecap abzunehmen. Ich wollte meine Dreadlocks verstecken, um nicht als Zecke wahrgenommen werden. Ich hatte Angst. Unmittelbar neben mir saß UK Billy auf der Anklagebank. Er musste es sein. Er hatte diese Tattoos, die damals keine Kartoffel haben konnte.

Meine Anschrift wurde vom Richter verlesen. Sämtliche Anwält*innen schrieben mit. Ich hatte noch mehr Angst. Ich musste frontal auf der Kinobühne Patz nehmen, da ich bei meiner früheren Aussage ja zu Protokoll gegeben hatte, einen erkannt zu haben. Vor mir bauten sich nach und nach alle Angeklagten auf. Ich traute mich nicht, ihnen in die Augen zu schauen. Ich hatte unbeschreibliche Angst. Es zog sich über 15 Minuten. Ich erkannte niemanden, auch nicht den Badeanzug-Fascho. Der Richter entließ mich aus dem Zeug*innenstand. Mir zitterten die Knie. Da ich der letzte Zeuge vor der Mittagspause war, gab er noch durch das Mikro bekannt, dass jetzt 30 Minuten Mittagspause anstehe und die Verhandlung unterbrochen sei.

Alle standen zeitgleich auf und steuerten die einzige Ausgangstür an. Sie schienen Hunger zu haben. Ich suchte nach der Gerichtsdienerin. Ich bildete mir wahrscheinlich ein, dass sie in dem Moment meine Bezugsperson sei. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Ich war wie gelähmt. Ich fragte eine random sächsisch-Person im Raum, was ich machen soll: „Nu mir ham jetze Mittogspause. Gehn könn se. Uff wiedorsehn”. Dann ging ich durch diese Ausgangstür und direkt davor fand ich mich inmitten des Mobs wieder. Sie umringten einen Bauchladen-Bockwurstmann. Kein Scheiß! Einer der Boneheads klopfte mir auf die Schulter und flüsterte leise “Gut gemocht Kleenor!” in meine Richtung. Ich ging zu meinem Auto und weinte.

Billy musste drei Jahre und 10 Monate ins Gefängnis. Er hatte scheinbar Vorstrafen. Alle anderen wurden freigesprochen. Es wurde natürlich nicht ermittelt, wer den tödlichen Schlag verpasste. Eine damals angeklagte Person ist heute in der „Glatzenhochburg“ ein angesehener Mensch in der Zivilgesellschaft, so wurde mir zugetragen. Viele wissen um seine Vergangenheit. Er sei ein guter Arbeitgeber. Ich hoffe, dass auch er sich an den „Männertag 1995“ so glasklar erinnert wie meine Freund*innen und ich.

Auf einem Klassentreffen 2022 erzählten wir Zeug*innen einander unsere Wahrnehmung 30 Jahre nach dem Vorfall und es tat so gut zu reden. Eine Freundin sagte mir, dass sie jedes Mal, wenn sie das Kind von Peter sieht, an diesen Tag erinnert wird. Ich hoffe, dass Ihr Eure Wahrnehmung auch ein bisschen in meinen Zeilen wiederfindet? Denn ich habe diese Zeilen auch für Euch geschrieben.

Ruhe in Frieden Peter!

Hupe (Februar 2023)

# Titelbild: Del Zomber