Interview mit Meisam Al-Mahdi, Arbeiter und Mitorganisator der Proteste der Arbeiter der Stahlfabrik Ahwaz

Die Ahwaz National Steel Industry Group nahm ihre Tätigkeit 1963 mit einer Abteilung für die Produktion von Rohren und einer zweiten Abteilung für die Produktion von Eisenträgern auf. Später kamen nach und nach die Metallurgie (Herstellung von Zäunen und Schranken), die Stahlproduktion und schließlich die Abteilung Kousar für die Herstellung von Drähten und Bewehrungsstäben (Baustäbe) hinzu. Ahwaz Steel ist das erste Werk für Walzstahlerzeugnisse im Iran. Nach der Montage der erforderlichen Maschinen und der Installation der notwendigen Ausrüstung wurde 1967 eine neue Produktionslinie eingerichtet. Im Zuge der Privatisierung öffentlicher Vermögenswerte wurde die Zahl der Beschäftigten von siebentausend auf viertausend reduziert und die Ausbeutungsrate in der Fabrik erhöht. Seit 2013 streiken und protestieren die Beschäftigten dieser Fabrik regelmäßig, um die Einhaltung ihrer Rechte zu fordern.

Meisam Al-Mahdi ist einer der Arbeiter der Ahwaz National Steel Group. Er begann 2007 in der Fabrik zu arbeiten, zunächst als Tagelöhner im Restaurant und dann mit befristeten Verträgen in der Produktionsabteilung. Bis zu dem Tag, an dem er in den Untergrund gezwungen wurde und den Iran verlassen musste. Bahram Ghadimi sprach mit ihm über die Kämpfe dieser Arbeiter.

(Anm.d.Red.: Das Interview wurde vor der derzeitigen Welle von Aufständen geführt, weshalb aktuelle Bezüge fehlen. Wir erarchten es dennoch als wichtigen Einblick in die Kämpfe im Iran)

War die Ahwaz Steel Factory vor den Privatisierungen in staatlichem Besitz?

Ja, bis zur Präsidentschaft von Ahmadinejad war es eine staatliche Fabrik. Die Privatisierung der großen Fabriken wurde in der Zeit von Ahmadinejad umgesetzt. Deshalb erhielten wir nie unbefristete, sondern immer auf drei Monate befristete Verträge. Plötzlich war die Rede davon, dass einige Fabriken bankrott seien. Sie wurden ohne Mitsprache der Arbeiter an den privaten Sektor verkauft. Diejenigen, die die Unternehmen übernommen haben, gehörten zu den kapitalistischen Banden, die mit Ahmadinedschad verbunden sind. Arya Mansur war einer von ihnen und übernahm nicht nur das Stahlwerk, sondern auch die iranischen Eisenbahnen und die Damash-Gruppe. Er wurde später wegen Veruntreuung hingerichtet. Aber alle Arbeiter wissen, dass er hingerichtet wurde, damit er diejenigen nicht verrät, die gemeinsam mit ihm die massiven Unterschlagungen zu verantworten hatten.

Zudem wurden während der Präsidentschaft von Ahmadinejad zahlreiche Industriekorridore und Freihandelszonen geschaffen. Die Struktur dieser Zonen ist gegen die Arbeiterklasse gerichtet. Ich habe in einer von ihnen, der Region Arwand, gelebt und weiß, was mit den Arbeitern passiert, wenn eine Zone zur Freihandelszone erklärt wird und Privatisierungen stattfinden.

Was bedeuten diese Freihandelszonen?

In Ahwaz wurden wir mehrmals mit Landkonfiszierungen konfrontiert. Sie begannen zur Zeit der Pahlavi-Dynastie und dauert bis heute an. Während der Präsidentschaft von Rafsanjani wurde Land für die Zuckerproduktion beschlagnahmt. Rafsanjani erfand seine eigene Art und Weise, das Land der Menschen zu beschlagnahmen: Sie machten das Land unbrauchbar für den Anbau; zum Beispiel bauten sie Staudämme an Flüssen und sorgten dafür, dass das Wasser des Golfs in das Land der Menschen eindrang und es versalzte, so dass es nicht mehr bestellbar war. Nach und nach verödeten diese Ländereien und die Kapitalisten kauften sie dann von den Menschen zu sehr niedrigen Preisen. Diejenigen, die Widerstand leisteten, wurden inhaftiert; einige kämpfen noch heute und haben trotz des erzwungenen Verkaufs ihrer Ländereien nicht aufgegeben.

Wie hoch war der Anteil der persischen und arabischen Arbeiter in eurer Fabrik?

In vielen der neuen Fabriken oder Ölgesellschaften wurden arabische Arbeiter:innen eindeutig diskriminiert, weil die Fabrikbesitzer eine nationalistische und rassistische Haltung einnehmen. Sie fragten uns direkt, ob wir Araber sind oder wenn sie sahen, dass wir ursprünglich arabische Namen oder Nachnamen wie Al-Mahdi, Tamayomi, Bani Torof usw. haben, stellten sie uns nicht ein. Arabische Arbeiter sind gezwungen, ihren Nachnamen zu ändern, um einen Arbeitsplatz zu erhalten. In der Stahlfabrik gab es hingegen eine beträchtliche Anzahl arabischer Arbeiter, was außergewöhnlich war.

Wie wurden die arabischen Arbeiter in der Fabrik behandelt?

Ich hatte zum Beispiel viel Erfahrung als Techniker für blooming, eine der außergewöhnlichsten Maschinen dort, aber weil ich Araber bin, gab man mir nicht das Recht, diese Arbeit zu machen, und ein nicht-arabischer Arbeiter, der die Maschine nicht gut kannte, war mein Vorgesetzter. Das fand ich nach einiger Zeit heraus, und ich fand auch heraus, dass dieser Arbeiter, der meine Stelle übernommen hatte, doppelt so viel verdiente wie ich. Diese Verhaltensweisen waren sehr verbreitet. Selbst arabische Facharbeiter, die Metallurgie, Maschinenbau oder andere produktionsbezogene Fachgebiete studiert hatten, arbeiteten unter der Aufsicht von Personen, die nicht aus demselben Fach stammten und ihre Position durch Günstlingswirtschaft erlangt hatten. Unser Chefingenieur zum Beispiel war ein Spezialist für landwirtschaftliche Bewässerung, während es in der Fabrik arabische Ingenieure und Arbeiter gab, die sich auf Metallurgie spezialisiert hatten; aber keiner von ihnen erreichte hohe Positionen, weil die Bauunternehmer dachten, dass Araber, wo immer sie hingehen, ihre Massen mitnehmen und sich selbst organisieren; deshalb haben sie uns immer an den Rand gedrängt, damit wir keine Gelegenheit hatten, uns zu organisieren.

Wie hat der Kampf der Arbeiter der Ahwaz Steel Factory begonnen?

Bei Ahwaz Steel begannen die Arbeitskämpfe nach der Privatisierung der Fabrik. Als bekannt wurde, in welchem Umfang Unterschlagungen stattgefunden hatten und die Justiz die Fabrik beschlagnahmte. Während der Beschlagnahmung landeten die Gewinne aus unserer Produktion auf den Konten der Justiz. Die Haltung unserer Proteste war: wenn die Fabrik auf Raten an einen anderen Kapitalisten verkauft werden soll, ziehen wir Arbeiter es vor, an den Versteigerungen teilzunehmen und sie selbst zu kaufen, auch wenn dies eine Senkung unserer Löhne bedeuten würde. Wir können die Fabrik leiten und wir beherrschen die technische Seite viel besser als die Kapitalisten und Manager.

Letztendlich ist der Moment des Beginns der Proteste aber in der Regel der Protest gegen die Löhne. Die Ungleichheiten und Unterdrückungen der Arbeiter sind zahlreich, aber die Löhne sind ein guter Ansatzpunkt, um alle Arbeiter um ein zentrales Thema zu versammeln. Im Verlauf der Proteste können dann viele andere Themen diskutiert werden.

Im ersten Jahr der Proteste hatten sie uns sechs Monate lang keine Gehälter gezahlt. Es war unser erster Protest und Streik außerhalb der Fabrik. Er fand Ende 2016 und Anfang 2017 statt. Wir verließen die Fabrik für 17 Tage und schlossen alle Türen. Kein Produkt ging raus und nichts kam rein, bis wir drei Monatslöhne nachgezahlt bekamen.

Aber die Proteste beschränkten sich nicht auf die Frage der Löhne. Bei unserem letzten Streik schuldete uns die Fabrik keine Zahlungen. Wir waren in die nächste Phase unseres Kampfes eingetreten: den Kampf gegen die Stahlmafia. Wir waren über die kleinen, eher alltäglichen Forderungen – Arbeitshandschuhe, Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz usw. – hinausgegangen.

Wie verlief der Streik?

Die Sache war die, dass die Fabrik mehrere Abteilungen hatten (Produktion von Rohren, Stahl, Eisenträgern, Drähten, Maschinen usw.) und jede Abteilung hatte ihren eigenen Chef. Derjenige in Abschnitt 1 zahlte keine Löhne, derjenige in Abschnitt 2 zahlte zwar Löhne, bot aber keine Versicherungen an usw. Zu Beginn war es uns nicht möglich, uns auf ein gemeinsames Problem zu einigen.

Das erste Ziel, auf das wir uns konzentrieren mussten, war also die Reduktion der Anzahl der Chefs. Anschließend wurden die Löhne zum zentralen Thema. Zwischen 2015 und 2016, als die Fabrik auf den Konkurs zusteuerte, waren unsere Proteste auf ihrem Höhepunkt.

Ich war Techniker an den Blooming-Maschinen, das ist eine Maschine, die das erste Eisen aus dem Ofen nimmt und die 200-mm-Blöcke in 150-mm-Blöcke umwandelt, die dann in die Walzen zur Herstellung von Eisenträgern gelangen.

Ich war kein Bediener und habe nicht mit der Maschine gearbeitet, sondern war für den mechanischen Teil zuständig. An empfindlichen Maschinen gibt es immer einen versteckten Schalter, und der Arbeiter, der vor mir an dieser Maschine als Techniker gearbeitet hatte, hatte mir gezeigt, wo der Schalter war. Eines Tages, als ich sehr frustriert war, drückte ich diesen Schalter und die ganze Fabrik blieb stehen. Egal, wie sehr sie sich bemühten, die Maschine funktionierte nicht. Sie haben Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure usw. geholt, aber niemand konnte etwas tun.. Jedenfalls stand ich da, rauchte meine Zigarette und sah zu, wie sie sich die Köpfe einschlugen. Es war Zeit, nach Hause zu gehen; ich wollte mich gerade umziehen, als der Ingenieur mich fragte, wohin ich gehen würde. Ich sagte ihm, dass ich nach Hause gehen würde. Er sagte: “Die Maschine funktioniert immer noch nicht”. Ich sagte: “Na und? Bin ich dafür verantwortlich?” Er antwortete: “Ja!” Ich sagte: “Ich bin vielleicht dafür verantwortlich, aber ich besitze die Maschine nicht. Soll doch der Besitzer kommen und es zum Laufen bringen!”

Kein anderer Arbeiter war bereit, die Maschine zu starten, obwohl viele von dem versteckten Schalter wussten. Ich wurde befördert und wurde zum Bediener genau dieser Maschine. Es vergingen ein paar Wochen. Eines Tages, als ich bei der Arbeit war und lernte, wie man die Walzen benutzt, sah ich, dass ich eine Sprechanlage an meinem Arbeitsplatz hatte, die in der ganzen Fabrik zu hören war. Etwas viel Besseres als soziale Medien, dachte ich mir, denn dreihundert Arbeiter würden mich gleichzeitig hören können. Am nächsten Tag warf ich das Bügeleisen in die Maschine. Der Ingenieur fragte mich über den Sender, warum ich nicht arbeite. Während alle Arbeiter meiner Antwort zuhörten, sagte ich ihm: “Meine Frau und meine Kinder haben nichts zu essen. Warum sollte ich arbeiten? Warum sollte ich hier schwitzen und mein Leben und meinen Geist aufreiben, wenn es nichts an dieser Arbeit gibt, was mich glücklich macht oder meiner Familie Glück bringt?” Er fragte: “Drohst du mir?” Ich antwortete: “Nein, ich streike!”. Er fragte: “Streiken Sie alleine?” Plötzlich ertönte es in der ganzen Fabrik “Nein, er ist nicht allein, wir sind alle bei ihm”.

Wie hat das Regime reagiert und wie war die Reaktion der Fabrikbesitzer und Auftraggeber?

Sie gingen auf zweierlei Weise gegen uns vor. Innerhalb des Unternehmens wurden wir von den Managern entlassen oder mit Entlassung bedroht und außerhalb der Fabrik wurden wir von der Polizei und den staatlichen Nachrichten- und Sicherheitskräften verfolgt. Beide handelten koordiniert und folgten sehr klaren Regeln. Ich selbst wurde eine Zeit lang gefoltert und ich wurde mehr als vier oder fünf Mal verhaftet.

2015 war ich in einem Kerker und wurde dort einen Monat lang gefoltert. Im Jahr 2016 nutzten sie eine andere Form der Repression. Sie riefen die Menschen an, und wenn Sie nicht ans Telefon gingen, kamen sie zu Ihnen nach Hause und nahmen sie fest. Einmal haben sie mich angerufen und ich hatte nicht abgenommen. Dann riefen sie meine Frau an, nannten ihr die Adresse der Schule unserer Tochter und drohten implizit, dass unsere Tochter möglicherweise einen Unfall haben könnte. Wenn wir das nicht wollen würden, sollte ich beim nächsten Mal ans Telefon gehen sollte.

Ein anderes Mal wurde ich in der Fabrik verhaftet. Vor den Augen aller Arbeiter zogen sie mir einen schwarzen Sack über den Kopf und brachten mich weg. Es kamen zudem ständig Agenten des Geheimdienstministeriums und belästigten uns bei der Arbeit.

Was hat man dir bei deiner Verhaftung vorgeworfen?

Man warf uns vor, radikalen, arabischen und bzw. oder nationalistischen Bewegungen anzugehören, radikale religiöse Tendenzen zu haben usw. Sie haben mir ins Gesicht gesagt: Wir werden dich brandmarken und deinen Namen in der Gesellschaft zerstören. Oder sie sagten, dass sie uns einfach beschuldigen könnten, mit was immer sie wollen, und uns ins Gefängnis bringen könnten.

Sie sagten uns, dass wir nicht das Recht hätten, uns gewerkschaftlich zu organisieren, nicht einmal innerhalb der Fabrik, weil sie wussten, dass die Löhne nur ein Ausgangspunkt waren, um andere Punkte anzustoßen. Sie hatten immer große Angst vor unserer Organisierung und selbst wenn sie uns unter anderen Vorwänden verhafteten, fragten sie uns bei den Verhören immer nach den Aktionen der Organisation und der Rolle, die wir darin spielten.

Warum musstest du aus dem Iran fliehen?

Lass mich zunächst erklären, wie mein Leben im Untergrund begann. Sie haben viele Verhaftungen vorgenommen. Hin und wieder haben sie einen Arbeiter aus seiner Wohnung entführt, um an Informationen zu gelangen, die ihnen helfen sollten, die Bewegung zu zerschlagen. Als sie mich verhafteten, zwangen sie mich, vor einer Kamera zu sitzen und Dinge zu gestehen, die ich nicht getan hatte. Sie drohten mir mit einem Stromschlag und stellten mich vor eine Kamera. Ich musste Geständnisse ablegen. Dann setzten sie mich mit verbundenen Augen auf einen Stuhl und fesselten mich an Händen und Füßen. Sie sagten mir: “Da es dieses Video gibt, solltest du morgen zu der Demonstration gehen, eine Rede halten und den Arbeitern sagen, dass der Streik beendet ist und sie zurück in die Fabrik gehen sollen”. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das, was sie von mir verlangen, tun werde, wenn sie mich gehen lassen. Gegen vier oder fünf Uhr am nächsten Morgen setzten sie mich in der Nähe meines Hauses ab.

Als ich nach Hause kam, waren alle meine Kameraden da. Wir haben die Demonstration besucht. Während der gesamten Demonstration waren Polizisten in Zivil unter uns. Als ich meine Rede halten wollte, waren die Genossen besorgt. Sie dachten, ich könnte Angst haben und etwas sagen, das alles ruiniert. Ich sagte: “Wir haben nichts zu verlieren, und wir haben unsere Brust schon vor langer Zeit zum Schutzschild für ihre Kugeln gemacht. Der Klang ihrer Schüsse bricht nur die Angst in unseren Herzen. Wir werden bis zum Ende Widerstand leisten!” Als ich diese Worte sagte, wuchs die Begeisterung unter den Arbeitern. Von diesem Moment an ging ich nicht mehr in mein Haus zurück und war ständig unterwegs.

Ich konnte mich fünf Tage lang im Keller der Fabrik verstecken. Danach musste ich sieben Monate lang untertauchen. Während dieser Zeit wurden alle meine Bankkonten gesperrt. Sie gaben bekannt, dass ich aus der Fabrik entlassen worden war. Als ich untergetaucht war, kam die Polizei oft zu unserem Haus, und meine Kinder konnten nicht in Ruhe zur Schule gehen. Die Polizei folgte ihnen zur Schule und fragte die Lehrer, ob ihr Vater dort aufgetaucht sei. Meine Frau leidet an Multipler Sklerose, normalerweise erhält sie kostenlose Medikamente von der iranischen Lebensmittel- und Medizinorganisation und dem Roten Halbmond. Als sie mich nicht aufhalten konnten, verweigerten sie meiner Frau ihre Medikamente. Das Regime hat sogar den Roten Halbmond infiltriert, die Arbeit dieser internationalen Organisation wird von der iranischen Regierung kontrolliert und gegen Aktivisten wie mich eingesetzt. Vier Jahre sind bereits vergangen und wir müssen ihre Medikamente immer noch viermal so teuer auf dem Schwarzmarkt kaufen.

In welchem Verhältnis stehen eure Kämpfe zu anderen Kämpfen im Iran?

Im Jahr 2018 erreichten wir bei den Protesten einen Punkt, an dem sich die Klassensolidarität auf der Straße manifestierte. Anstatt ein Kommuniqué herauszugeben oder einen offenen Brief zur Unterstützung der verhafteten Arbeiter zu schreiben, waren wir auf der Straße, unterstützten sie, schrien und protestierten gegen die Verhaftungen. Diese Proteste dauerten 37 Tage und waren einer der längsten Straßenstreiks der damaligen Zeit. Als wir eines Tages erfuhren, dass die Lehrer verhaftet worden waren, änderten wir die Richtung des Marsches und gingen zum Bildungsministerium. Dort, vor dem Ministerium, riefen wir den Slogan der Gewerkschaft der Arbeiter und Lehrer. Auch als die Studenten an der Universität Teheran eine Aktion zu unserer Unterstützung abhielten und einige von ihnen verhaftet wurden, hörten wir nachts davon und am nächsten Morgen, als wir auf die Straße gingen, sangen wir das Lied “Mein Klassenkamerad”. Das war der Wendepunkt, der zeigte, dass unsere Gewerkschaft nicht nur auf dem Papier stand, sondern real war, auf der Straße.

Eines der Industriezentren, das eurer Fabrik am nächsten liegt, ist Haft-Tappeh Agro-Industrial. Ich habe gehört, dass ihr eine Zeit lang gemeinsame Aktionen durchgeführt haben. Kannst du dazu mehr erzählen?

Um die Bedeutung dieser Verbindung zu verstehen, muss man sich die Geschichte der Kämpfe in beiden Fabriken ansehen. Das Unternehmen Haft-Tappeh blickt auf eine lange Geschichte von Kämpfen und aus ihnen hervorgegangene Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung zurück. Auch das Stahlwerk hatte seine eigene Geschichte des Kampfes. In den 1980er-Jahren gab es dort aktive Arbeiter, von denen viele von den Kräften der Islamischen Republik verhaftet, gefoltert und entlassen wurden. Wir waren zwei große protestierende Fabriken. Als wir unsere Proteste und Streiks durchführten, stellten wir fest, dass unsere Streiks und die Streiks von Haft-Tappeh jedes Mal innerhalb einer Woche zusammenfielen. Wir beobachteten die Streikankündigungen von Haft-Tappeh und versuchten, unsere Proteste mit dieser Bewegung in Einklang zu bringen. Haft-Tappeh hat dasselbe getan. Sie haben zugesehen, wenn wir zum Streik aufgerufen haben, und haben ihre Aktionen mit unseren abgestimmt.

Im Verlauf der Zeit verspürten wir das Bedürfnis, gemeinsam zu denken und nach und nach wuchsen wir. Als der Kampf voranschritt und die Zeit verging, basierte alles auf Entscheidungen, die wir gemeinsam trafen. Was auch immer geschah, wir haben uns gegenseitig konsultiert. Es war wichtig, dass alle wussten, welche Maßnahmen wir ergreifen würden, denn wir standen dem Kapitalismus und seiner Mafia gegenüber, die vom Staat unterstützt wurden. Der Staat ist der Eigentümer der Polizei, der Eigentümer der Diktatur.

Deshalb mussten wir gemeinsam handeln, denn unsere Macht beruht auf der Tatsache, dass wir eine große Masse sind, und in dieser Vereinigung finden wir unsere Klassenidentität. Deshalb müssen wir gemeinsam denken, um Vertrauen in uns selbst zu gewinnen, um unsere Macht zu erlangen. Wir konnten keine individuellen und irrationalen Handlungen riskieren.

Denkst du, dass eure Proteste eine Form der Organisation geschaffen haben, die es vorher nicht gab?

Die Verhaltensweisen, die wir heute in der iranischen Arbeiterklasse beobachten, haben ihre Wurzeln in den Erfahrungen der Stahlarbeiter. Eine geteilte Erfahrung der Arbeiter ist die der Demütigung, die Erfahrung der Unbedeutsamkeit ihrer eigenen Existenz. Es gibt Arbeiter, die denken, dass ihre Stimme nichts bewirkt. In der Struktur der Islamischen Republik wurde ihnen ihre Stimme immer gestohlen. Ob sie nun wählen oder nicht, ihre Stimme ist gestohlen. Sie haben also das Gefühl, dass ihre Stimme wertlos und unbedeutend ist.

Aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, kleine Ausschüsse zu bilden. Das heißt, wenn wir fünf Abteilungen in der Fabrik hatten, haben wir in jeder Abteilung zwei oder drei kleine Ausschüsse gebildet. An diesen Ausschüssen, die in die Struktur der Fabrik und ihrer Abteilungen eingebettet waren, waren viele Arbeiter beteiligt. Themen wie Gesundheit, Sicherheit usw. waren die Anliegen der Arbeiter selbst, und sie brachten sogar die Probleme zur Sprache, die einige Arbeiter außerhalb der Fabrik hatten, und versuchten, Lösungen dafür zu finden. In diesen kleinen Ausschüssen ist es uns gelungen, die Arbeiter zusammen zu bringen und der Zersplitterung ein Ende zu setzen.

Die Idee zur Gründung dieser Ausschüsse wurde nicht in einer Nacht erdacht. Sie wurde aus unserem täglichen Leben und unseren Problemen abgeleitet. In vielen Fällen wurden die Schlussfolgerungen, zu denen wir kamen, von der Geschichte der Kämpfe der Arbeiterklasse genährt. Es ist nicht so, dass wir neue Konzepte geschaffen haben, aber wir haben neue Formen und Strukturen hervorgebracht.

Nach der Bildung der Ausschüsse und im Verlauf unserer Proteste kamen wir zu dem Schluss, dass diese Ausschüsse zusammenkommen, sich beraten und Ideen austauschen sollten. So entstand die Notwendigkeit, eine Generalversammlung innerhalb der Fabrik zu gründen, um sich zusammenzusetzen und die Wochen, in denen wir protestiert hatten, zu analysieren und über die Zukunft und aktuelle Fragen zu diskutieren. Beispielsweise darüber, wie wir auf die staatlichen Sicherheitsmaßnahmen reagieren sollten.

Was waren eure Überlegungen gegen die staatliche Repression?

Ich erinnere mich, dass wir irgendwann während unserer Proteste zu dem Schluss kamen, dass bei jeder Demonstration eine andere Person sprechen sollte. Wenn wir bei allen Protesten dieselbe Person als Rednerin oder Redner mitnehmen würden, könnte die Polizei sie identifizieren, sie angreifen und verfolgen. Deshalb haben wir beschlossen, bei jedem Protest eine andere Person aus einem anderen Ausschuss sprechen zu lassen. Nun konnte der Staat nicht nur eine Person verhaften und um alle Sprecher zu verhaften, musste er ein Manöver mit höheren Medienkosten durchführen. Auf diese Weise würden wir in der Gesellschaft besser bekannt sein, denn wenn nur ein oder zwei Arbeiter verhaftet würden, hätte die Nachricht nicht so viel Reichweite, aber die Verhaftung von dreißig oder vierzig würde eine massive Reaktion in den Medien hervorrufen. Auf diese Weise haben wir auch den Individualismus innerhalb der Ausschüsse selbst vermieden; wir haben es vermieden, bekannte Persönlichkeiten zu schaffen, denn es bestand die Möglichkeit, dass dieselben Ausschüsse in der Zukunft die Richtung ändern und gegen die Arbeiter und die Generalversammlung arbeiten würden. Es bestand also ein Bedarf an Abwechslung, um Gleichheit und Gleichgewicht zu schaffen. Und das Wichtigste war, dass alle Arbeiter das Gefühl hatten, dass sie an den Entscheidungen und Maßnahmen beteiligt waren.

Wir hatten damit gerechnet, dass unsere Proteste lang sein würden, wir mussten Rotationen entwickeln, um Ermüdung und Burnout zu vermeiden. Wir spürten, dass die Proteste die Frage der Löhne hinter sich gelassen hatten und wir direkt gegen die Regierung und die von ihr protegierte Mafia kämpften. Wir wussten, dass es anstrengend werden würde und dass die Repressionen stärker werden würden.

Die Proteste haben uns zwar Verhaftungen eingebracht, aber auch den Vorteil, dass unsere Stimme in der Gesellschaft Gehör gefunden hat. Ich glaube, dass unsere Stimme heute nicht mehr auf Ahwaz oder den Iran beschränkt ist. Die Stimme unserer Bewegung ist jetzt international. Wir haben gesehen, wie Stahlarbeiter in Argentinien oder in Europa ihre Fahnen zu unserer Unterstützung erhoben haben. Das waren mit die schönsten Momente, die wir erlebt haben, Momente, die uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, denn wir haben gesehen, dass unsere Stimme nicht nur die Straßen und Fabriken erreicht, in denen wir leben, sondern dass sie gewachsen und international geworden ist.

Sind diese genannten Formen der Organisierung heute noch gültig?

Aufgrund der großen Repression werden diese Organisationsformen heute halb klandestin praktiziert. Wir glauben, dass beispielsweise die jüngsten Streiks der Tagelöhner weitgehend von der Struktur unserer Organisation inspiriert wurden, die aus mehreren Ausschüssen und einer Generalversammlung besteht.

Bei den Protesten der einzelnen Arbeiter kann man nicht gerade von Komitees sprechen, aber verschiedene und verstreute Sektionen streiken und dann versuchen dieselben Sektionen Versammlungen in verschiedenen Städten zu bilden. Durch die Beziehungen, die wir mit den Genossen der Ölarbeiter haben, wissen wir, dass ihre Organisationsform auch von unserer inspiriert ist. Außerdem wurden sechs Monate nach der Gründung unserer Organisation, als es in Ahwaz eine Überschwemmung gab, Volkskomitees gebildet. Wir als Arbeiter unterstützten diese Komitees, indem wir Dämme bauten und die Menschen mit dem Nötigsten versorgten. Obwohl die Islamische Republik uns unterdrückt, wachsen unsere Ideen von Tag zu Tag und wir sehen unsere Art der Organisation in der Gesellschaft. Wir wollen aber bewusst nicht, dass diese Form der Organisation auf unseren Namen eingetragen wird. Wir haben es mit einem diktatorischen Staat zu tun, und wenn wir verkünden, dass diese Form der Organisation die unsere ist, können wir angegriffen werden und werden Verluste erleiden.

In Anbetracht der aktuellen Lage im Iran, wie siehst du die Zukunft unserer Gesellschaft und die Zukunft der Stahlwerker?

Wir haben Hoffnung. Wenn wir auf unser Handeln in den letzten zehn Jahren zurückblicken, stellen wir fest, dass wir anfangs zu zweit waren, dann fünf, zehn und schließlich Tausende von Menschen. Wir sehen, wie dieses allmähliche Wachstum, diese Bündelung der Kräfte, verlaufen ist. Ich erinnere mich, als wir vor fünf Jahren vor dem Bildungsministerium protestierten, kam ein Lehrer und hielt eine Rede.

Als wir protestierten, versuchten die Rentner, eine noch neue Bewegung, sich besser zu organisieren. Ich will nicht sagen, dass unsere Proteste die Achse aller sozialen Proteste im Iran sind, aber wir glauben, dass in diktatorischen Staaten die Traditionen des Straßenkampfes weitergegeben werden. Das heißt, als wir auf die Straße gingen, haben wir etwas von den Bewegungen der Lehrer und Rentner gelernt. Vielleicht ergänzen wir sie. Wenn wir die Rentnerbewegung im Rahmen des diktatorischen Systems im Iran betrachten, sehen wir ein sehr wichtiges Potenzial.

Die Lebensweise der Rentner verleiht ihrer Bewegung ein großes Potenzial; auch wenn dieses Potenzial nicht konstant ist und ihre Organisation jung ist, haben wir es mit Menschen zu tun, die mindestens dreißig Jahre in den Fabriken gearbeitet haben. Heute haben wir einen älteren Menschen vor uns, der radikal ist. Seine Redeweise und seine Literatur sind radikaler als die der Arbeiter, weil er nichts zu verlieren hat. Was wir heute brauchen, ist ein Dialog zwischen der Arbeiter- und der Rentnerbewegung. Nicht nur, um Verbindungen zu schaffen, sondern auch, um uns daran zu erinnern, dass beide Bewegungen nahe beieinander liegen und ein großes Potenzial haben.

Die letzten Worte gehören dir…

Ich möchte noch einmal betonen, dass wir heute in jeder Gesellschaft, wenn wir eine Organisation auf praktischer Ebene gründen wollen, die psychologischen Bedingungen der Gesellschaft und die systematische Demütigung, die die Menschen erleiden, nicht ignorieren dürfen. Und wenn wir sie berücksichtigen, sehen wir, dass es viel Hoffnung für diese Proteste und Organisationen gibt, zu wachsen. Die protestierende iranische Gesellschaft ist in zwei Gruppen geteilt. Ich denke, dass es derzeit eines der Hauptanliegen der rechten und der monarchistischen Strömungen ist (1), die Nachrichten, die die Arbeiter betreffen,zu kontrollieren und den politischen Diskurs der Arbeiter zu unterdrücken. Es kann gesagt werden, dass die Verschwörung der Medien sehr klar und offensichtlich ist. Sie versuchen immer, die Basis, die Arbeiterbewegung und die Demonstranten zu “zusätzlichen” Akteuren zu machen und ihre Errungenschaften zuvereinnahmen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur unsere Stimme im Protest erheben, sondern auch unsere Ideen und unseren politischen Diskurs erklären und verbreitern. Die Arbeiterbewegung hat eine schwierige Aufgabe, aber es wird ein sehr guter Kampf sein.

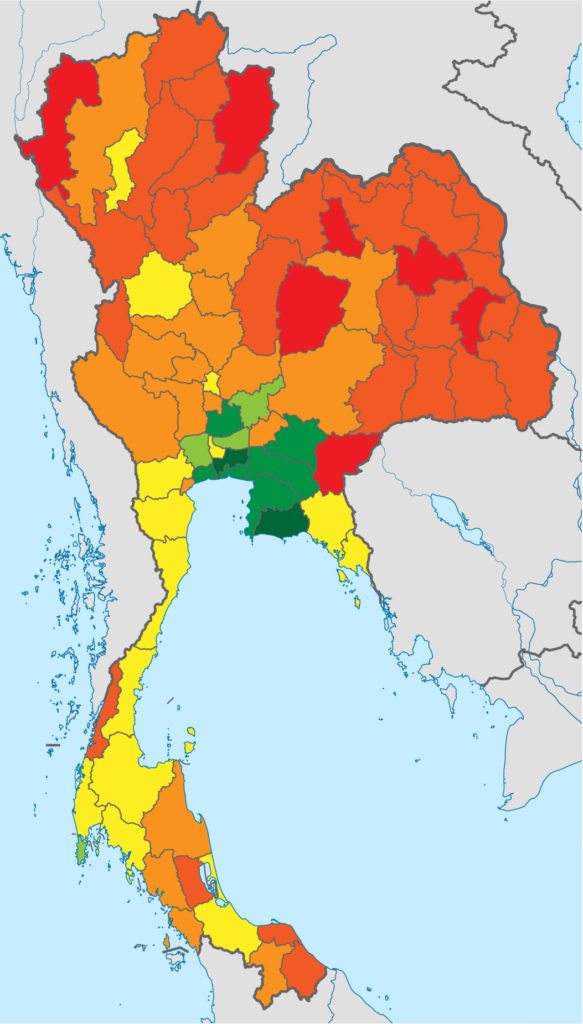

# Titelbild: https://shahrokhzamani.com/2018/12/20/free-ahvazsteel/

Anmerkungen

(1) Zu den rechten Strömungen gehören sowohl die staatlichen rechten Strömungen als auch die bürgerliche Opposition im Ausland (z. B. die Monarchisten). In jeder Periode, in der Proteste auf die Straße gehen, versucht die Seite, die gerade nicht an der Regierungsmacht ist, die an der Macht befindliche Seite dafür verantwortlich zu machen und zu behaupten, dass die Proteste auf die Korruption oder die Unzulänglichkeiten der anderen Seite zurückzuführen sind. Auf diese Weise wird das gesamte System von der Klinge der Proteste verschont und die Proteste werden für die Interessen der verschiedenen Seiten genutzt. Ebenso versuchen die kapitalistischen Banden, die im Ausland gegen das Regime der Islamischen Republik opponieren und sich um den Sohn des letzten iranischen Königs geschart haben, von diesen Bewegungen zu profitieren, um das Regime zu verurteilen, als ob es während der Herrschaft des Monarchen Pahlavi keine Ausbeutung und Unterdrückung gegeben hätte.