Hierzulande zeigen Menschen sich solidarisch mit den Protesten gegen den Tod von Jina Amini durch die sogenannte Sittenpolizei im Iran. Solidarität sollte aber vor allem mit einer ehrlichen Anerkennung der Progressivität der Kämpfe und einer Reflexion der eigenen Lage hier in Deutschland einhergehen. In Deutschland ist das Problem von Faschismus, Sexismus und Gewalt nämlich auch lange nicht gegessen. Was ist das Besondere am kurdischen Aufstand im Iran und was kann man aus den Erfahrungen der mutigen Frauen und Männer in einem faschistoid-theokratischen System für die hiesigen Kämpfe lernen?

…………………………………………………………………………………

Mit unzähligen Schildern, Transparenten und Spruchbändern gingen am 6. Juni 2020 tausende Menschen in Deutschland anlässlich der Ermordung von George Floyd in Minneapolis auf die Straße. Angesicht der Teilnehmendenzahl und der akademischen Resonanz dieser Demonstrationen hegte man die Hoffnung, dass das Bewusstsein der Menschen gegenüber den rassistischen Morden geschärft worden ist. Diese Hoffnung hielt nicht lange; Spätestens mit der Nichtreaktion der Mehrheit der deutschen Gesellschaft auf vier Todesfälle durch die Polizeigewalt zwischen dem 2. und 8. August dieses Jahres in Frankfurt, Köln, Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) und Dortmund wurde die Aussicht auf eine Sensibilisierung der Gesellschaft gegenüber Polzeigewalt verdunkelt. Vier von diesen Personen waren unbewaffnet und drei von ihnen hatten Migrationshintergrund. Abgesehen von einzelnen Kundgebungen ist die Mehrheit der Gesellschaft in verstocktes Schweigen verfallen.

Die deutsche Gesellschaft und Politik bekunden einstweilen ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran, die seit gut zwei Wochen im Protest gegen einen Polizeimord mit bloßen Händen gegen den unterdrückerischen Staatsapparat kämpfen. Es tönt sogar aus der linksliberalen Ecke, dass die deutsche Regierung Sanktionsmaßnahmen gegen das iranisch-islamische Regime ergreifen sollte, um ihre deklarierte „feministische Außenpolitik“ unter Beweis zu stellen. Der Diskurs ist vollkommen ahistorisch und eurozentrisch. Die Rede von der Positionsbeziehung der deutschen Regierung ist absolut absurd. Als ob der deutsche Staat in der Vergangenheit die anderen frauenemanzipatorischen Bewegungen im Rest der Welt unterstützt hätte. Dass es nicht im Interesse des deutschen Staates liegt, Frauenbefreiung zu fördern, lässt sich schon bei ihrem Schweigen zur türkischen Invasion Rojavas (Nordsyrien) für die Unterdrückung der demokratischen Selbstverwaltung nachvollziehen. Davon abgesehen ist Deutschland schon lange wirtschaftlich mit dem Iran verbandelt und hat dafür mehrfach die Augen vor Verbrechen des iranischen Regimes innerhalb und außerhalb des Landes verschlossen. Daher ist die Forderung nach staatlicher Solidarität nicht zielführend. Darüber hinaus wissen diejenigen, die das Vorgehen des iranischen Regimes in den letzten 44 Jahren beobachtet haben, ganz gut, dass dieses prinzipiell keinen Wert auf sein Außenbild in den westlichen Ländern legt. Auch das wurde bereits bei dem Abschuss der ukrainischen Boeing-Maschine mit 176 Passagieren am 8. Januar 2020 der europäischen Öffentlichkeit klar, wobei der iranische Staat sich nicht willens zeigte, zur Aufklärung beizutragen.

Die Geringschätzung der feministischen Kämpfe im Iran hört jedoch nicht in der Sphäre des Staatspolitischen auf; Man spricht mit einer romantisierten und sexualisierten Haltung von den „armen“, „bildhübschen“ Frauen, die sich von den Kleidervorschriften befreien und dementsprechend „verwestlichen“ wollen. Fast niemand interessiert sich für den Kern der Proteste und die Radikalität der Frauenbewegung im Iran im Allgemeinen, geschweige denn für die in Kurdistan, die im Speziellen gar nicht thematisiert wird. Eine vermeintliche Solidarität ohne Anerkennung, Selbstreflexion und genauere Betrachtung der Lage ist bloß eine formalistische.

Was stattdessen zu tun ist, ist Selbstkritik; Man sollte sich endlich einmal die Frage stellen, warum die deutsche Gesellschaft nicht dazu fähig ist, selbst entsprechend auf die Polzeigewalt zu reagieren? Warum bringt eine polizeiliche Ermordung im Iran und in Kurdistan – in einem faschistoid-unterdrückerischen System – mehr Menschen auf die Straße als in Deutschland – einem „freiheitlich-demokratischen“ Staat ?

Diese Andersartigkeit ist aus der angemessenen Reaktion der Linken in Kurdistan und im Iran auf den mehrschichtigen Charakter des Todes Jinas und aus dem politischen Potenzial des Landes erklärbar. Die kurdische und derweil auch die iranische Bewegung lehrt die ganze Welt, dass die Befreiung nur durch das Zusammendenken von Geschlecht, Ethnie und Klasse zu erreichen ist. Sie praktizieren das berühmte Gedicht von Nazim Hikmet, dem kurdisch-türkischen Dichter, „Leben wie ein Baum, einzeln und frei, und geschwisterlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht.“ Dass aus dem Mord der 22-jährigen Jina solch eine entflammende Massenbewegung entstanden ist, ist einem Kollektiv zu verdanken, dessen Mitglieder längst begriffen haben, dass sie ihre Kämpfe nicht atomisiert und separat voneinander führen können. Welche Hintergründe die neuen Massendemonstrationen haben, zählen wir zusammengefasst auf.

Das Aufflammen der Aufstände in einer geografischen Besonderheit

Der neue Massenaufstand, der seinen Anfang am 18. September auf der Beerdigung in Jinas Heimatstadt Saqqez (kurdisch: Seqz) in Rojhalat (in dem iranisch besetzten Kurdistan) nahm, breitete sich auf inzwischen fast alle iranischen Klein- und Großstädte aus. Jinas Leichnam wurde, wie es in Kurdistan bei der Beerdigung von Freiheitskämpfer:innen üblich ist, mit kurdischen revolutionären Trauermärschen begleitet. Der Trauerzug erstreckte sich über mehrere Kilometer. Man hielt politische Reden. Frauen wiederholten betonend ihre Forderungen und demonstrierten ihre Entschlossenheit im Kampf gegen das Patriarchat. Sie rissen ihre Kopftücher herunter und schwenkten sie in der Luft. Ein alter Mann schrie von einer Ecke: »Ihr könnt die Menschen nicht einfach so umbringen.« Man merkt da, dass es eine Geografie ist, in der Jian (das Leben) zählt. Für die kurdischen Verhältnisse ist die Beerdigung eine wiederholte Übung der Solidarität, einer Erinnerung, dass das „Volk“ seine Kinder nicht „alleine“ lässt. Für den Rest des Irans eine Inspiration, wie man seine Kinder nicht alleine lässt. Erschrocken von den unzähligen Trauernden griffen die Sicherheitskräfte die Menschen an. Erst wurde Tränengas verschossen und kurz darauf folgten schon Schrotladungen. Bereits bei den ersten Auseinandersetzungen verlieren zwei Männer ihr Augenlicht. Alle haben den Eindruck, dass auch diesmal die Proteste im Keim erstickt werden. Doch dieses Mal ist es anders: der Unterschied liegt darin, dass der geleistete Widerstand und der Mut, den die kurdischen Frauen und Männer an den Tag gelegt haben, durch Social Media Accounts im ganzen Land kursiert. Der Slogan „Jin, Jiyan, Azadi“ (Frauen, Leben, Freiheit), der seine Wurzel in den Befreiungskämpfen der Kurden in Rojava hat, wird zu der zentralen Forderung und dem Vereinigungsfaktor der Proteste in allen Teilen des Landes. Die blitzschnelle Reaktion auf den Mord an Jina hat mit der Stärke einer Protestkultur und einer verborgenen politischen Geschichte zu tun, die den kollektiven Widerstandsgeist der Kurd:innen immer wieder belebt. In Kurdistan ist die Straße politisch und die Politik findet auch auf der Straße statt. Die Linken in Kurdistan, als eine der am wenigsten religiösen Regionen des Iran nehmen „das Alte“ nicht in Schutz und versuchen auch gelegentlich den reaktionären, fesselnden Kern der Religion zu kritisieren, was auch in einer immer libertärer werdenden Gesellschaft, bei weiteren Teilen der Bevölkerung auf Zuspruch stößt. Obschon viele Linke in Deutschland versuchen, die Proteste in einen rein regierungskritischen Framing aufzunehmen, beinhalten sie ganz deutlich religionskritische Forderungen und verlangen ganz laut nach einer Säkularisierung des Staates und der Gesellschaft.

Die Frauenbewegung im iranischen Kurdistan aus der historischen und gegenwärtigen Sicht

Die Rolle, die die Frauen in der iranisch-kurdischen Gesellschaft spielen, ist aus verschiedenen Gründen anders als die in den meisten anderen Teilen des Irans. Das lässt sich am Vorhandensein der vielzähligen Frauen-NGOs und den von geschlechtlicher Diskriminierung befreiten Parallelgesellschaften erkennen. Warum diese Gesellschaft zum Teil dermaßen feminisiert worden ist, hat historische und gegenwärtige Gründe; Die Frauenbewegung in Rojava, auch selbst zum Teil inspiriert von der in Rojhalat existierenden Frauenbewegung, gibt den Frauen ein gegenwärtiges Beispiel, wie die Aussicht einer vom Patriarchat befreiten Gesellschaft sein könnte. Neben diesen gegenwärtigen Antrieben sind die historischen Momente von Bedeutung, die immer noch unterschwellig die gesellschaftlichen Strukturen und Erziehungskonzepte der Familien in einer Weise ändern, dass sich die feminine Vergesellschaftung in kurdischen Regionen des Irans von der in anderen Teilen unterscheidet; Einer von diesen historisch bedeutenden Momente ist die Teilnahme der Frauen in den nach der Revolution von 1979 gegründeten sogenannten Volksräten und städtischen Organisationen, in denen versucht wurde, die Geschlechterverhältnisse mit der Einbeziehung der Gleichberechtigung neu zu denken. Die Frauen mischten sich in die sozialen und alltagspolitischen Entscheidungsprozesse ein und schufen daraus für sich neue Partizipationsmöglichkeiten. Dadurch, dass sie damit begannen, die vorhandenen, auf der patriarchalen Rollenverteilung basierenden Erwartungen in Frage zu stellen, wurde ihre Nicht-Anerkennung als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft aufgehoben. Sie beteiligten sich enthusiastisch an der Organisation des sozialen Lebens, forderten die patriarchale Gesellschaft heraus und begannen die Vergesellschaftungsprozesse des Weiblichen in eine emanzipatorische, gleichberechtigte und selbstbewusste Richtung zu lenken. In den entstandenen Frauengruppen begann man zudem über die Frauenemanzipation aus einer intersektionalen Sichtweise zu denken. Das patriarchale, auferzwungene, aus dem Zentrum des Irans hineinimportierte Selbstbild wurde abgelehnt und es werden neue antipatriarchale, antikoloniale Selbstbilder und Lebensformen konzipiert. In dieser revolutionären Praxis haben die Frauen und auch Männer gelernt, dass die Veränderung des Selbst weder die religiösen Selbstunterdrückung noch die kapitalistische Selbstoptimierung bedeutet, sondern die Veränderung der Umstände, also der gesellschaftlichen Verhältnisse.

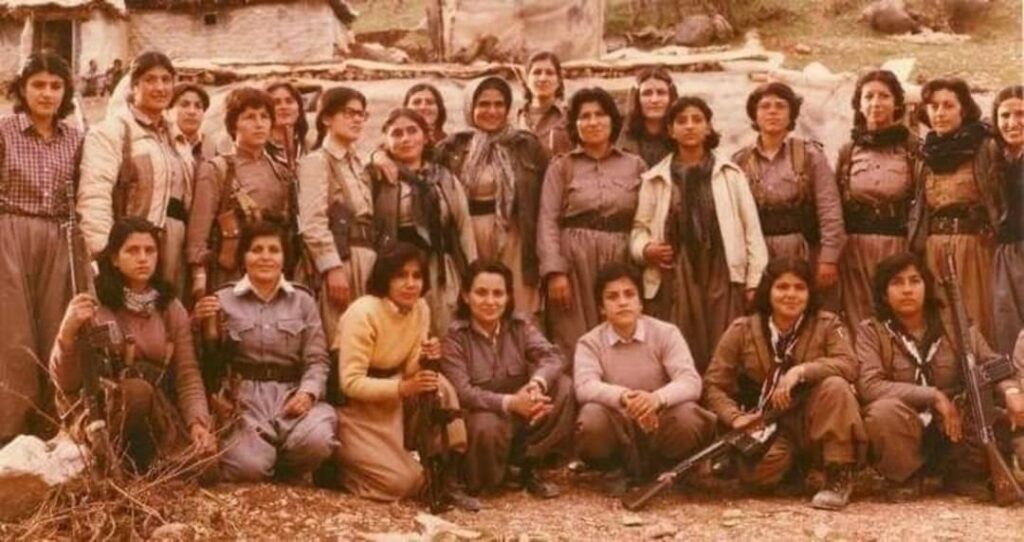

Das aus dieser revolutionären Praxis gewonnene Selbstvertrauen wurde sehr schnell in die Selbstorganisation für die Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in einem größeren Ausmaß übersetzt. Das Herzstück dieser fortschrittlichen Bewegung ist die im Rahmen der Ereignisse nach der Revolution von 1979, erstmalige Bewaffnung der Frauen in den Reihen der damals militärisch stärksten linken Partei Komala. Die gegründeten Partisaneneinheiten beteiligen sich im Widerstandskampf gegen das iranische Militär, das nach dem Fatwa von Ayatollah Khomeini in das kurdische Kernland einmarschiert war.

Nach einer Zeit des erbitterten Widerstands wurden die kurdischen Kräfte aus den Städten zurückgedrängt und in die Illegalität geschickt. Die Revolution ist zwar gescheitert, aber deren Hinterlassenschaften prägen noch immer die politische Kultur in Kurdistan. Die Bilder der Partisaninnen, die zwei Jahre lang die Städte Kurdistans unter ihren Füßen hatten und gegen die neu an die Macht gekommene islamische Regierung kämpften, sind im kollektiven Gedächtnis aller Menschen geblieben. Die feministischen Lehren aus der revolutionären Zeit sind trotz der Niederlage der demokratischen Selbstverwaltung in allen gesellschaftlichen Strukturen eingebrannt und lösen entsprechende Reaktionen auf die Gegenwartsgeschehnisse in der iranischen Gesellschaft aus.

Wir sind hier fremd …

Dieser Satz von Jinas Bruder bei ihrer Festnahme in der U-Bahn-Station spricht vielen Kurdinnen und anderen Angehörigen der ethnisch unterdrückten Volksgruppen aus der Seele. Dass man sich in seinem eigenen Land fremd fühlt, ist ein Gefühl, das wenigen bekannt ist. Die zentralistische Politik von sowohl dem heutigen islamischen Regime als auch von dem autokratischen, monarchistischen hat über die letzten Jahrzehnte eine persisch-zentrierte Identität geschaffen, die alle anderen Volksgruppen durch eine offensive Akkulturation an die Identität des im Zentrum lebenden Menschen anpassen wollte. Der kolonialistische iranische Staat zwang alle anderen, nicht-persischen Gruppen, sich die persische Sprache anzueignen und ihre Sprache, die Kultur und Lebensweise wurde jahrelang das Thema der Abwertungen und Herablassungen im staatlichen Fernsehen und Büchern. Ein kultureller Kolonialismus, der zu einer Zwangsassimilation oder einem Gefühl des Fremdseins geführt hat. All das ist zu einem kollektiven Trauma gewordem, was sich in Begegnung mit den Sicherheitskräften am deutlichsten zeigt. Jina, nach Worten von ihrer Tante auf der Beerdigung, geriet in Panik, als sie von den Sittenpolitzisten festgenommen wurde. Sitzend und weinend an ihrem Grab stellt die Tante die Frage: »Warum hattest du denn so viel Angst, liebe Jina?«. Jina hatte Angst, da sie aus der kollektiven Erfahrung ihrer Volksgruppe, voller Hinrichtungen und Unterdrückungen, wusste, dass sie bloß Grausamkeiten zu erwarten hatte.

Das Verhältnis der ethnisch unterdrückten Gruppen (Kurden, Belutschin, Araber etc.) zu der Polizei im Iran ist ähnlich dem schwarzer Menschen in den USA. Der Unterschied liegt aber hier darin, dass das antikoloniale Bewusstsein der kurdischen Bevölkerung sie in eine Position gebracht hat, von der aus sie auf jeglichen Unterdrückungsmechanismus mit dem Beigeschmack der ethnischen Unterdrückung eine politische, angemessene Antwort geben kann. Anstatt die ethnische Unterdrückung zu leugnen, versucht die kurdische Bewegung die Menschen unter dem Motto „Gleichberechtigung für alle ethnische Gruppen“ zu mobilisieren.

Die Mobilisierung- und Organisationskraft in Kurdistan

Die andere, zu lernende Besonderheit in Rojhalat ist die enorme Mobilisierungs- und Organisationskraft der in der kurdischen Autonomieregierung im Irak stationierten kurdischen Partien. Die nationalistisch-sozialdemokratische KDP-I und die marxistische Partei Komala haben zwar nicht mehr die militärische Schlagkraft, die sie in früheren Jahren nach der Revolution von 1979 besaßen, doch sie üben durch ihre zahlreichen Sympathisant:innen und Anhänger:innen im Inland immer noch einen erheblichen Einfluss auf die politische Szene in Rojhalat aus. Das hat sich insbesondere bei den letzten Aufrufen zum Generalstreik in kurdischen Städten gezeigt, wo die Arbeit in den gesamten kurdischen Gebieten lahmgelegt wurde. Eine progressive Methode des zivilen Ungehorsams, die auch jetzt allmählich von den anderen Teilen des Irans übernommen wird.

Die Klassenfrage

Wer mal in Teheran gelebt hat, kennt die krassen Klassenunterschiede und damit verbundenen sozialen Privilegien für einige und Benachteiligungen für die Anderen. Um die Klassenfrage und die Geschlechtsfrage zusammenzudenken, kann man die Hauptstadt Teherans als Paradebeispiel nehmen; Im Norden Teherans, in den reichen Stadtvierteln, können die Frauen seit langem die Rechte genießen, die den Frauen der mittleren und unteren Klasse vorenthalten werden. Die sogenannten „Rich Kids of Tehran“, über die auch eine Twitter- & Instagramseite existiert, die diese kritisch kommentiert, posten seit Jahren Bilder und Videoaufnahmen von ihrer luxuriösen Lebensweise, die offensichtlich von der islamischen Regierung toleriert wird. Wohlhabende Männer und Frauen baden und tanzen zusammen, ohne sich an islamische Kleidervorschriften zu halten. Diese Bilder nehmen die Rechts- und Linksliberalen im Westen als ein Zeichen der Liberalität, die mehrheitliche iranische Gesellschaft aber als Affront gegen all diejenigen, die nicht über diese Freiheitsrechte verfügen. Diejenigen, die Kontakte in der Regierung, Kapital und kulturelle Macht haben, erhalten Sonderrechte, die den Frauen wie Jina, die in Teheran die kostengünstigste Mobilitätform (Bahnfahren) nutzen müssen, vorenthalten werden. Um es etwas salopp auszudrücken: Die Regierung traut sich nicht, sich mit der Klasse der Kapitalbesitzer anzulegen. Der andere vereinende Grund war daher die sozioökonomische Herkunft von Jina, mit der sich die Mehrheit der iranischen Frauen und Männern identifiziert haben.

Auch was die Demonstrationen betrifft, ist es kristallklar, dass es die ökonomisch benachteiligten Gruppen sind, die Veränderungen in einer Diktatur herbeiführen können. Wenn eine Demonstration sich, wie im Fall des Irans, in einen Straßenkampf verwandelt, dann bleibt nur die:der auf der Straße, die:der nichts zu verlieren hat. Die Obdach- und Arbeitslosen, die Lastenträger, kurzum all diejenigen in prekären Verhältnissen, die kaum ihr Nachtbrot verdienen können, sind die tragenden Säulen der Auseinandersetzung mit den bis an die Zähne bewaffneten Sicherheitskräften. Die Klasse der Unternehmer und Kapitalisten, die jahrelang von dem kapitalistischen Wirtschaftssystem profitiert hat, beobachtet die Entwicklungen mit großer Besorgnis. Während die Sanktionen der USA die unteren Schichten in die Armut getrieben haben, hat die herrschende Klasse sich durch das Umgehen der Sanktionen mehrfach bereichert und macht sich gerade ernsthafte Sorgen um den Erhalt dieser Gewinne.

Was die Forderung der Frauen angeht, versuchen die Liberalen, die Proteste auf oberflächliche Forderungen nach Aufhebung der Kleidervorschriften zu reduzieren. Die linken Feministen dahingegen heben andere geschlechtsbasierte Unterdrückungsformen wie Lohndiskriminierung, die Nicht-Beteilung der Frauen im Erwerbsleben und ihre Unterrepräsentation in allen gesellschaftlich-produktiven Sphären hervor.

Das, was man aus den Protesten im Iran lernen kann, ist, die Macht der Massenorganisationen anzuerkennen, den Schnittpunkt zwischen Geschlecht, Ethnie und Klasse zu berücksichtigen, sich mit ernsten politischen Angelegenheiten mit radikalem emanzipatorischem Potenzial auseinandersetzten und nicht in betroffenes Schweigen zu verfallen, wenn den Zugehörigen der Minderheitsgruppen Gewalt angetan wird.