Meist geht es bei Streiks um Lohnerhöhungen. Aber hier ist es anders: Seit Wochen streiken in Gräfenhausen bei Darmstadt 65 Lkw-Fahrer aus Georgien und Usbekistan, weil sie den vereinbarten Lohn nicht erhalten haben. Der Fall bekommt zwar relativ viel Aufmerksamkeit, aber seine ganze Bedeutung wird in der Regel nicht deutlich. Denn der Kampf der Kollegen ist nicht nur einer für sie selbst, sondern einer im Interesse der ganzen Klasse der lohnabhängig Beschäftigten. Als Linke können und sollten wir dazu beitragen, solche Kämpfe voranzubringen.

Was in Gräfenhausen los ist …

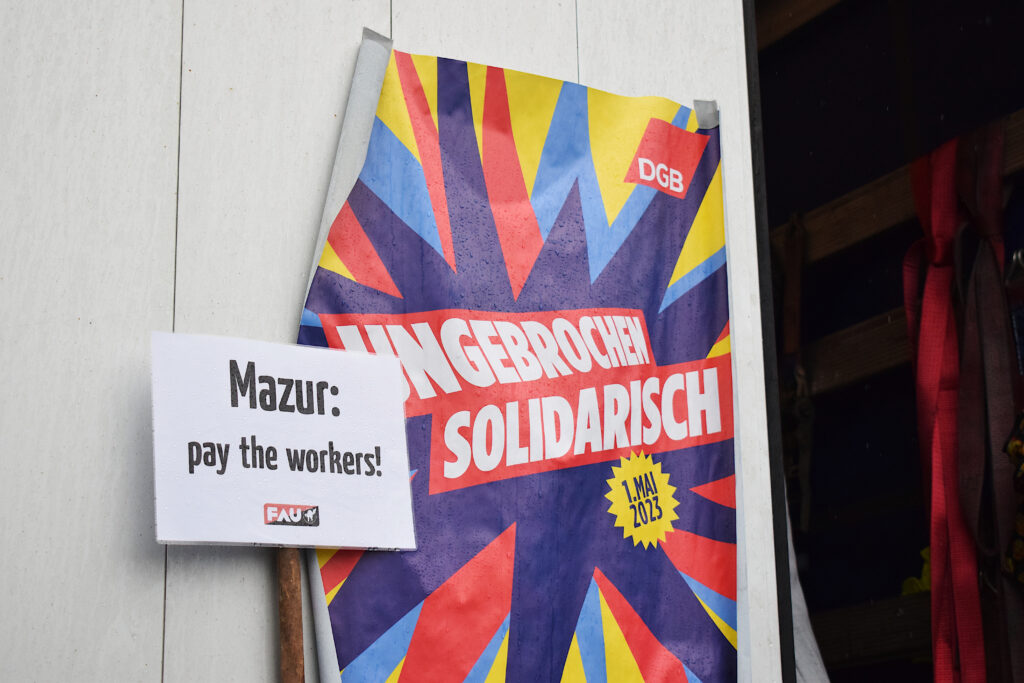

Die polnische Firmengruppe Mazur weigert sich seit über zwei Monate, Lkw-Fahrern den vereinbarten Lohn auszuzahlen. Mehr als 100 Fahrer haben sich deshalb in den letzten Wochen an Streikaktionen beteiligt – in Italien, in der Schweiz und in Deutschland. Gehalten hat sich nur die Streikversammlung auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen West bei Darmstadt. Die ersten Lkw-Fahrer sind dort Mitte März in den Streik getreten, worauf sich ihnen weitere Kollegen angeschlossen haben. Mittlerweile sind 65 Kollegen samt Lkw in Gräfenhausen zusammengekommen. Der Streik wird dabei nicht von Gewerkschaften angeführt, sondern ist in erster Linie selbstorganisiert. Unterstützung gibt es aber unter anderem vom DGB-Beratungsnetzwerk Faire Mobilität und vom Niederländischen Gewerkschaftsbund FNV. Laut den Fahrern hat Mazur aufgrund des Drucks mittlerweile 200.000 Euro gezahlt, wobei 97.000 Euro noch ausstehen.

Die meisten der Lkw-Fahrer sind aus Georgien, einige sind aus Usbekistan. In der Regel haben sie sich dafür entschieden, in Europa zu arbeiten, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. Im Kaukasus und in Zentralasien ist die soziale Lage kritisch und die Aussicht auf gutbezahlte Jobs schlecht. Viele Menschen aus den beiden Regionen wandern deshalb nach Russland aus oder arbeiten dort zumindest für einige Monate im Jahr als unterbezahlte Arbeiter:innen. In der EU zu arbeiten erscheint vielen da als eine bessere Möglichkeit. Aber die Realität auf dem Arbeitsmarkt der EU entspricht nicht dem Bild, das die EU von sich selbst verkauft – vor allem nicht für migrantische Arbeiter:innen.

Die streikenden Lkw-Fahrer arbeiten für eine polnische Spedition, fahren aber auf deutschen Straßen. Dazu kommt, dass sie keine Angestellten des Unternehmens sind, sondern scheinselbstständig arbeiten. Auf diese Weise umgeht die polnische Spedition den Mindestlohn, denn für Selbstständige gibt es keinen Mindestlohn. Zwischen 70 und 89 Euro kriegen die Fahrer pro Arbeitstag, laut Faire Mobilität – und ein Arbeitstag dauert bei ihnen 13 bis 15 Stunden. Das kann also einen Stundenlohn von 4,67 Euro bedeuten, obwohl der deutsche Mindestlohn bei 12 Euro liegt. Unternehmen sparen so circa 5.000 Euro im Jahr im Vergleich zu einem Fahrer, dem sie Mindestlohn zahlen würden.

Den Fahrern wird von ihrem Lohn einiges abgezogen: beispielsweise eine Pauschale von 700 Euro pro Monat „für Beschädigungen und Verstöße“, eine Gebühr für die „Abwicklung von Aufträgen“, 450 Euro jährlich für eine scheinbar ungültige Krankenversicherung und das erste Monatsgehalt wird als Kaution einbehalten. Außerdem werden die Fahrer im Krankheitsfall teilweise einfach nicht bezahlt. Unter diesen Bedingungen ist es kaum möglich, die Familie zuhause finanziell zu unterstützen, wie die Fahrer es sich vor dem Arbeitsantritt vorgestellt oder gewünscht hatten.

Als wäre das nicht genug, hat Mazur einigen Fahrern seit Februar gar keinen Lohn mehr ausgezahlt. So kam es zum aktuellen Streik. Es kommt allerdings nicht oft vor, dass Lkw-Fahrer sich entscheiden, auf diese Weise kollektiv gegen die krasse Ausbeutung zu kämpfen. Auch im aktuellen Fall gibt es Fahrer, die weiterfahren, statt den Konflikt einzugehen – in der Hoffnung, das Unternehmen zahle den Lohn dann doch irgendwann. Das ist verständlich, da sie sich in einer sehr schwierigen Situation befinden. Umso mehr Respekt und Unterstützung verdienen die Kollegen in Gräfenhausen.

Dass der Fall Gräfenhausen nun deutschlandweit und international so viel Aufmerksamkeit bekommt, liegt zum guten Teil daran, dass Mazur am 7. April eine paramilitärische Einheit nach Gräfenhausen geschickt hat. Dazu gehörten ein Panzerwagen, ein Streifenwagen und Männer in kugelsicheren Westen – zumindest dem Aussehen nach. Die paramilitärische Einheit gehört zur polnischen Privatdetektei Rutkowski, die in Polen schon seit Jahren schlechten Ruf hat. Die Schlägerbande sollte die Fahrer einschüchtern und ihnen die Lkw abnehmen. Sie konnte allerdings nur einen entwenden – mit Gewalt. Die anderen Lkw konnten die Streikenden verteidigen, bis die Polizei kam.

Nach ihrem Streik wird es für die Fahrer schwierig, nach Polen zurückkehren – für Mazur weiterzuarbeiten kommt ohnehin kaum noch in Frage. Nach der Panzerwagen-Aktion ist klar, dass das Unternehmen auch physische Gewalt als unternehmerisches Mittel betrachtet, um sein Profit-Interesse durchzusetzen. Wenn die Fahrer wieder getrennt voneinander fahren würden, wäre es für Mazur und seine Schlägertrupps einfacher, sich an den Fahrern für den Streik zu rächen. Außerdem hat das Unternehmen Anzeige gegen die Fahrer erstattet, weil diese die Lkw unterschlagen hätten. Dazu kommen Schwierigkeiten mit dem Aufenthaltsstatus der Fahrer. Viele der Kollegen wollen deshalb zunächst in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn sie ihren Lohn bekommen haben.

… ist der Normalzustand (im Kapitalismus)

Die Empörung über Gräfenhausen ist groß und das ist gut so. Aber die Aufmerksamkeit sollte sich nicht nur auf Mazur und seine Wild-West-Methoden richten. Nicht jeder Unternehmer ist so verrückt, direkt mit paramilitärischen Einheiten anzurücken. Aber die Arbeitsbedingungen der streikenden Kollegen sind trotzdem eher die Regel als die Ausnahme – auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands das nicht mitbekommt.

Es kommt sehr oft vor, dass migrantische Arbeiter:innen am Ende nicht den Lohn gezahlt bekommen, der ihnen bei der Anwerbung versprochen wurde. Dazu kommt, dass die Unternehmen ihnen gerne für alles Mögliche übertriebene Summen abknöpfen: für die Vermittlung des Jobs, für die Wohnung, für den Transport nach Deutschland, für die Beschaffung der Dokumente und so weiter.

Das ist der Normalzustand für migrantische Arbeiter:innen in Deutschland in verschiedenen Branchen. Besonders viele von ihnen arbeiten in der Logistik, im Bau, in der Landwirtschaft, in der Fleischindustrie und in der Industrie. Ein kritischer Sonderfall migrantischer Arbeit ist außerdem die häusliche Pflege, in der vor allem Frauen arbeiten.

Die Ausbeutung aller lohnabhängig Beschäftigten ist die Grundlage des Kapitalismus. Dabei meint der Begriff der Ausbeutung kurz gesagt, dass die Beschäftigten mehr erarbeiten, als sie an Lohn bekommen. Anders würde der Kapitalismus nicht funktionieren, denn anders würden Unternehmen keinen Profit machen können. Der Profit der Unternehmen und die Ausbeutung der Beschäftigten sind zwei Seiten derselben Medaille. Während alle Beschäftigten im Kapitalismus also ausgebeutet werden, werden migrantische Beschäftigte in der Regel vergleichsweise besonders stark ausgebeutet, sie werden überausgebeutet. In Zahlen: Beschäftigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit bekommen im Mittel 26 Prozent weniger als Beschäftigte mit deutscher Staatsangehörigkeit – bei Kolleg:innen aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea sind es ganze 42 Prozent weniger.

Dass diese Überausbeutung migrantischer Arbeiter:innen möglich ist, gründet darauf, dass Migrant:innen gegenüber den Unternehmen in einer schwächeren Position sind als nicht-migrantische Arbeiter:innen. Gründe für diese verletzliche Position können beispielsweise die folgenden sein: Die Kolleg:innen sprechen die Sprache des Landes noch nicht so gut, sie kennen das Land kaum und sind desorientiert, ihr Aufenthaltsstatus ist an einen bestimmten Arbeitsplatz gekoppelt, die rechtliche Lage allgemein ist für sie als Ausländer:innen unsicherer, sie sind seltener in Gewerkschaften organisiert und integriert, sie haben keine starken sozialen Netzwerke, die sie im Fall von Problemen unterstützen können und so weiter. Solange es in der Wirtschaft um Profit geht, solange der Kapitalismus besteht, werden Unternehmen versuchen die verletzliche Position migrantischer Menschen auszunutzen und sie überauszubeuten. Alles andere würde dem Profit-Interesse der Unternehmen widersprechen und sie in der Konkurrenz mit den anderen Unternehmen schwächen. Der Kapitalismus kann realistisch gesehen nicht ohne diese rassistische Ausbeutung und ohne rassistische Ungleichheit existieren.

Ein wichtiger Aspekt, durch den Überausbeutung migrantischer Arbeiter:innen erleichtert wird, sind die rechtlichen Regelungen zu Arbeit und Arbeitsmarkt. Die jetzigen Arbeits- beziehungsweise Ausbeutungsbedingungen mussten überhaupt erst politisch geschaffen werden. In den letzten 25 Jahren haben SPD, Grüne, CDU und FDP genau das getan. Zentral war und ist dabei die Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Prekäre Arbeit bedeutet dabei für die Beschäftigten in der Regel mehr Unsicherheit und schlechte Bezahlung. Für das Kapital bedeutet prekäre Arbeit mehr Profit, da es die Beschäftigten stärker ausbeuten kann und ihre Arbeitskraft flexibler nutzen kann. Beispiele prekärer Beschäftigungsverhältnisse sind Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Minijobs, unfreiwillige Teilzeit und Werkverträge. Durch Werkverträge haben Unternehmen die Möglichkeit den per Tarif vereinbarten Lohn zu unterlaufen, indem sie Arbeit an Arbeiter:innen abgeben, die auf dem Papier für ein anderes Unternehmen arbeiten.

Das Kapital und die politischen Vertreter:innen seiner Interessen haben es geschafft, in Deutschland den größten Niedriglohnsektor Europas aufzubauen. Fast 25 Prozent der Beschäftigten gehören diesem an, bekommen also einen Lohn, mit dem sie kaum über die Runden kommen können. Dieser Niedriglohnsektor in Deutschland ist ein wichtiger Pfeiler der Dominanz des deutschen Kapitals und des deutschen Staates in Europa. Migrant:innen bekommen dabei überdurchschnittlich oft Niedriglöhne. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass migrantische Arbeiter:innen für den deutschen Kapitalismus unerlässlich sind – früher die sogenannten Gastarbeiter:innen, heute vor allem Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa und Geflüchtete.

Gräfenhausen ist also kein Unfall. Es ist ein Beispiel für den schrecklichen Normalzustand, von dem das Kapital profitiert. Die Fahrer nennen als Auftraggeber Unternehmen wie Bosch, Volkswagen, Mercedes, Ikea und Amazon. Aktuell haben manche Fahrer unter anderem Waren von General Electric geladen.

Ein Kampf im Interesse der ganzen Klasse

Ein großer Niedriglohnsektor ermöglicht es dem Kapital, die Löhne für alle Beschäftigten zu drücken. Je weniger die am schlechtesten bezahlten Beschäftigten bekommen, desto leichter ist es für das Kapital, auch die Löhne der anderen Beschäftigten nach unten zu ziehen. Wir werden also als gesamte Klasse der lohnabhängig Beschäftigten dadurch geschwächt, wenn auch nur ein Teil unserer Klasse besonders stark ausgebeutet wird. Dementsprechend ist es im Interesse der ganzen Klasse, den Niedriglohnsektor einzuschränken und das Lohnniveau zu heben.

Bei prekärer Arbeit ist es ähnlich: Das Kapital hat ein Interesse daran, prekäre Arbeit noch stärker auszuweiten und zu intensivieren. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass prekäre Arbeit sich in verschiedenste Bereichen ausbreitet – auch wenn sie zunächst nur in kleinen Bereichen existiert hat. Hier ist es in Interesse unserer Klasse, prekäre Arbeit gesamtgesellschaftlich zurückzudrängen, selbst wenn sie zunächst nur manche von uns betrifft. Die Streikenden in Gräfenhausen tragen einen kleinen aber wichtigen Teil dazu bei.

Denn ihr Kampf ist nicht nur einer dafür, dass die Kollegen endlich den vereinbarten Lohn bekommen. Er ist auch ein Kampf gegen die Arbeitsbedingungen in der Logistik und die Überausbeutung migrantischer Arbeiter:innen. Teilweise sagen die Streikenden es ganz bewusst: „Wir stehen ja nicht nur für uns und unsere Familien hier […] Wir machen das für alle Fahrer, denen es so geht wie uns.“ Aber auch unabhängig von der Motivation der streikenden Kollegen: Sie zeigen, dass Beschäftigte sich vereint widersetzen können. Streiks wie der in Gräfenhausen kommen in der Logistik nicht oft vor – genauso wie in anderen Branchen, in denen die Unternehmen stark auf die Überausbeutung migrantischer Arbeiter:innen setzen. Der Kampf unserer Kollegen in Gräfenhausen kann deshalb ein inspirierendes Beispiel für andere Lkw-Fahrer:innen sein, aber auch allgemein für Kolleg:innen in Branchen mit ähnlichen Ausbeutungsbedingungen.

Unternehmen wie Mazur wissen, dass solche Beispiele des Widerstands gefährlich für sie sind. Denn sie können weitere Kolleg:innen dazu motivieren, gemeinsam gegen die miesen Arbeitsbedingungen vorzugehen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Panzerwagen-Aktion von Mazur auch dazu dienen sollte, anderen Fahrer:innen zu zeigen: „Wir schrecken vor nichts zurück. Also kommt erst gar nicht auf solche Ideen!“ Auch hier gilt übrigens, dass der aktuelle Fall keine vollkommene Ausnahme ist. Einschüchterung und Gewalt kommen gegenüber migrantischen Arbeiter:innen immer wieder vor.

Im Fall Gräfenhausen bekommen die Streikenden viel Unterstützung von ver.di, IG Metall, DGB und weiteren Organisationen und Einzelpersonen. Das heißt praktisch Verschiedenstes: von der Lebensmittel-Versorgung über rechtliche Beratung bis zum Organisieren von Grillfesten. Gräfenhausen ist ein gelungenes Beispiel, wie Streiksolidarität praktisch organisiert werden kann. Die streikenden Kollegen sind beeindruckt und dankbar.

Als Linke können wir dem Kampf in Gräfenhausen mehr Aufmerksamkeit verschaffen und seine Bedeutung für die gesamte Klasse herausstellen. Empörung über den Fall ist gut, aber noch besser ist es, wenn größere Teile unserer Klasse sich bewusst werden, dass die Kämpfe migrantischer Arbeiter:innen meist Kämpfe im Interesse der gesamten Klasse sind. Außerdem können wir den Streik der Kollegen finanziell unterstützen. Es gibt dazu einen offiziellen Spendenaufruf auf der Website von Faire Mobilität.

Wir können aus dem Streik und der Streiksolidarität in Gräfenhausen lernen und versuchen, in Zukunft ähnliche Kämpfe zu unterstützen. Wir können und sollten prekäre Arbeit, den Niedriglohnsektor und die Überausbeutung migrantischer Arbeiter:innen bekämpfen – in der betrieblichen und gewerkschaftlichen Praxis wie auch auf politischer Ebene. Die rechtlichen Regelungen müssen sich ändern, um der Spaltung unserer Klasse entgegenzuwirken und die Kampfbedingungen zu verbessern. Zu fordern, dass der Staat die Einhaltung seiner Gesetze schärfer kontrollieren sollte, kann allerdings gefährlich sein, weil am Ende oft vor allem unsere betroffenen Kolleg:innen Probleme mit dem Staat bekommen. Wir sollten die konkreten Umstände und Folgen also bedenken.

Als Linke in Deutschland diskutieren wir mittlerweile zumindest darüber, wie Kapitalismus und Rassismus zusammenhängen – einen wichtigen Beitrag leisten dabei Bafta Sarbo und Eleonora Roldán Mendívil. Es kommt aber auch darauf an, Theorie und Praxis zu verbinden. Das heißt einerseits, unsere theoretischen Erkenntnisse für unsere praktische politische Arbeit zu nutzen. Und andererseits heißt das, unsere Erfahrungen aus der Praxis zu nutzen, um unsere Theorie weiterzuentwickeln. Wir haben also einiges zu tun. Aber es notwendig, denn Antirassismus und Klassenkampf zusammenzubringen ist eine entscheidende Aufgabe, um in Deutschland, Europa und darüber hinaus grundlegende gesellschaftliche Veränderung zu erkämpfen.

#Bildmaterial: eigenes Archiv.