Bevor uns die Sonnenstrahlen aus dem Wohnzimmer gelockt haben, haben wir mal wieder den Fernseher mit Putlocker & Co. kurzgeschlossen und ein paar Filme genossen. Ein in Vergessenheit geratener österreichischer Leckerbissen und ein seit langem in unserer jährlichen Serie ausständiger Klassiker waren dieses Mal dabei. Und diese beiden Streifen teilen wir nun mit euch wie Jesus die letzten Schlucke Wein mit seinen Jüngern. Neue LCM-Leser*innen, die zum ersten Mal über diese Serie stolpern, sei die Liste am Ende des Textes ans Herz gelegt – dort könnt ihr nachlesen, was bisher geschah und was das alles soll.

Klappe 11: Ans Kreuz mit ihm!

Es gibt ihn, den Wiener Jesus-Film. Wie konnte uns der bisher durchrutschen? Allerdings: „Jesus von Ottakring“ von Wilhelm Pellert aus dem Jahr 1975 ist einmal mehr kein klassischer Jesusfilm, sondern einer, der ohne Jesus auskommt (siehe Life of Brian, Jesus von Montreal etc.). Ja, nicht einmal die jesusartige Titelfigur, ein junger, im Wiener Arbeiterbezirk Ottakring lebender Mann, taucht im Film auf. Wir erfahren über dessen Wirken nur aus den Erzählungen der anderen Figuren. Der Streifen ist ein Kleinod österreichischer Filmkultur und reiht sich in die (derzeit offenbar versiegte) Tradition österreichischer sozialkritischer Filme und Serien von der „Alpensaga“ bis zum „Kaisermühlen Blues“.

In Rückblenden erzählt der Film die Geschichte eines jungen Mannes, der als Flüchtlingskind nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Wien gekommen ist. In der Gegenwart, als Jugendlicher, verbreitet er Unruhe unter der Ottakringer Jugend. Er ist ein Aufwiegler. Wo er hinkommt, gibt es Schlägereien – zumindest erzählt das der Wirt – und Unmut über Dinge, die immer selbstverständlich waren. Sogar in der Brotfabrik treibt der „Jesus von Ottakring“, der eigentlich Ferdinand Novacek heißt, sein Unwesen. Dort gibt es etwa getrennte WCs – die einen für die Arbeiter, die anderen für die Angestellten, die damals noch weit besser gestellt waren. Der „Jesus“ nun hat Zettel auf den Klos aufgehängt, erzählen die Arbeiter. „Nicht einmal beim Scheißen sind alle gleich“, soll da draufgestanden haben. Wer ist dieser „Jesus“, der im Film nie zu sehen ist? Ein Rebell, ein Hippie, ein Landstreicher, der Fabrikdirektor sagt „Linksradikaler“, der „Major a.D.“ vermutet gar: ein Kommunist. Die Besitzenden reagieren so, wie sie immer auf solche Menschen reagieren: mit Gewalt und Einschüchterung. Provokateure werden engagiert, deren Sabotageaktionen dem „Jesus“ angehängt werden. Es kommt zum Prozess, bei dem er allen Vorverurteilungen zum Trotz freigesprochen wird. Der vom Prozess berichtende TV-Reporter ist ratlos, was es mit diesem Novacek auf sich hat: „Politischer Agitator? Terrorist? Krimineller?“, fragt er in die Kamera. Die ganz normalen Spießer halten ihn für einen ganz normalen Kriminellen, vor dem sie Angst haben, der sie gleichzeitig aber fasziniert. Die Anwürfe verfangen jedenfalls, Freispruch hin oder her: „Wer so viel mit der Polizei zu tun hat, kann keine weiße Weste haben.“

Und irgendwann ist der „Jesus“ verschwunden – die Sache ist somit klar: wer nichts zu verbergen hat, müsste sich ja nicht verstecken. Schließlich sucht und spürt ein wütender Mob den „Jesus“ auf und erschlägt ihn „in Notwehr“. Die Motivation bleibt unklar. Es ist der ewige Hass der Frustrierten, Gelangweilten, Verspießerten und Verbiesterten auf die Schwächeren und auf jene, die ihnen einen Spiegel vors Gesicht halten und sich noch dazu erdreisten aufzuzeigen, wie es besser gehen könnte. Ihre Motivation erschöpft sich im biblischen „Ans Kreuz mit ihm!“, das den Mob seit Menschengedenken zu Mord und Totschlag motiviert.

Gleich nach der Mordszene sitzt der Anführer der Jesus-Mörder in einem Jesus-Theaterstück und bewundert die jungen Schauspieler und deren ergreifende Darstellung der biblischen Geschichte. Dass er im richtigen Leben selbst einer der Soldaten war, die dem am Kreuz Hängenden quasi den Speer in die Seite stießen, merkt er freilich nicht. Und kaum liegt „Jesus“ unter der Erde, überflügeln sich seine Mörder darin, jegliche Schuld an dem Tod dieses „guten Menschen“ abzustreiten. Bevor noch Gras über das Grab des Ermordeten gewachsen ist, ist bereits ein Ferdinand-Novacek-Verein gegründet. Bei dieser inhaltsleeren Nostalgieveranstaltung machen natürlich all jene mit, die dem „Jesus“ zuvor an den Kragen wollten.

Klappe 12: Stick to fishing

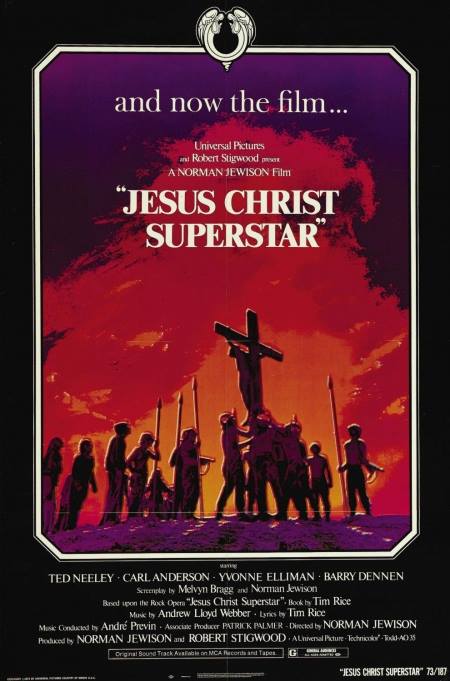

Es ist soweit. In den vergangenen Teilen unserer Serie bereits mehrmals erwähnt, haben wir uns nun endlich an einen weiteren ultimativen Jesus-Klassiker gewagt. Ein erster Versuch, uns „Jesus Christ Superstar“ (1973, R: Norman Jewison) anzusehen, ist anno 2014 gescheitert. Nun – wir sind älter und reifer geworden und finden: Andrew Lloyd Webber rockt gewaltig! Und noch was kommt uns sehr entgegen: Unser Liebling Judas ist hier einmal mehr in Hochform. Er darf sogar das erste Lied singen, in dem er Jesus und seinen fanatischen Anhänger*innen ihre Religiosität und dadurch bedingte mangelhafte revolutionäre Disziplin vorwirft: „All your followers are blind / Too much heaven on their minds“ heißt es da. Dabei hatte es doch so vielversprechend begonnen: „I remember when this whole thing began / No talk of God then, we called you a man.“

Jesus widerspricht dem Heißsporn natürlich und erklärt, dass man ohnehin nicht die Ressourcen dafür habe, den Armen zu helfen. Judas soll sich doch freuen, dass er noch da ist, wenn das nicht mehr der Fall ist, wird er ihn vermissen. Und die Hippies rund um Jesus singen „Close your eyes, think of nothing, relax, everything‘s alright“, während Judas schockiert von dannen zieht und Jesus… – ja was denkt der eigentlich, was er da gerade veranstaltet?

Der Musicalfilm ist ein Spiel im Spiel. Vor den ersten Szenen sieht man einen Bus voller Hippies in der Wüste ankommen – gedreht wurde übrigens in der Negev-Wüste, und nicht, wie man annehmen könnte, in Arizona oder Nevada. Am Dach ihres Gefährts haben sie ein Kreuz mitgebracht. An diesem abgelegenen Ort wollen sie die Jesus-Geschichte aufführen. Wofür und für wen ist unklar, und sobald das Stück losgeht, verschwindet auch die Metaperspektive weitgehend, und wir befinden uns inmitten der Geschichte um den Superstar. Lediglich Kleidung und Accessoires erinnern fallweise daran, dass die 1970er-Jahre-Gegenwart hier eine Rolle spielt.

Zurück zur Handlung: Für die religiöse Elite reicht schon die Tatsache, dass Jesus so beliebt ist. Sie empfinden es als Bedrohung ihrer Macht, dass sich so viele Anähnger*innen um diese charismatische Person scharen – dass die Jesus-Sekte offenbar nur eine Gruppe religiöser Spinner ist, die ihre politisch radikaleren Vertreter selbst vergraulen, nützt da gar nicht: „This Jesus must die“ (nebenbei erwähnt ist das der catchieste Song des Stücks!), beschließen sie, während dieser mit seinen Fans „Heysanna, Hosanna, Superstar“ singend in Jerusalem einzieht. Mitten drinnen in diesem Singsang die wohl kürzeste und verkürzteste Version der Bergpredigt aller Darstellungen: „There is not one of you / Who can not win the kingdom / The slow, the suffering / The quick, the dead“. Da ist nichts mehr vom revolutionären Sprengstoff des Originaltexts, sondern nur mehr ein verwaschenes, beinahe reaktionär-individualistisches „Jeder kann alles“.

Und zwischendurch immer wieder der enttäuschte Judas. Nur einmal, nachdem Jesus den Markt im Tempel auseinandergenommen hat – auf diesem gibt es in der Post-68er-Version der biblischen Geschichte auch Maschinengewehre und Ansichtskarten – sieht er für ein paar Sekunden halbwegs happy drein. Danach geht’s aber auch schon Schlag auf Schlag. Judas geht zu den Hohepriestern, deren „blood money“ er brüsk ablehnt. Doch Kaiaphas und Co. finden seinen schwachen Punkt: Er könne das Geld ja dafür verwenden, um den Armen zu helfen. Da sprudeln schon die Informationen aus ihm, wann und wo der Verräter an der revolutionären Sache, Jesus, zu finden sei. Weshalb Judas überhaupt zu den Hohepriestern marschiert ist, bleibt einmal mehr vage. Die modernistische Rockoper hält sich nicht mit theologischen Erläuterungen des Verrats auf – allerdings gibt die Originalgeschichte ja keine rationale Erklärung her, und so drehen sich die Verse des entsprechenden Songs im Kreis: „I came because I had to“, heißt es da etwa. Etwas mehr an Erklärung bekommen die Zuseher*innen dann später in Gethsemane. Judas durchschaut den Heilsplan, der Jesu Tod verlangt, gleichzeitig verachtet er Jesus für seine überweltlichen Ambitionen so sehr, dass er ihn ausliefert. Nicht schlecht ums Eck gedacht. Für einen Augenblick stellt er Jesus gegenüber noch die Möglichkeit in den Raum, dessen Ambitionen zu durchkreuzen, indem er seine Rolle als Verräter nicht ausüben könnte – nur um sich dann brav in ebendiese Rolle zu fügen. Damit vollendet er den von ihm so verachteten Wandel der sozial motivierten Weltverbesserer-Gruppe hin zu einer ekstatischen Hippiesekte.

„It was nice, but now its over“, sagt Jesus bei der Verhaftung, und an Simon Petrus gewandt, der sich in der haarigen Situation nun doch auch physisch gegen die römischen Soldaten zur Wehr setzen will: „Stick to fishing from now on“. Nicht gerade ein Aufruf zum Umsturz.

Die einzigen nicht-gesungenen Worte in der Verfilmung spricht Jesus übrigens, als er am Kreuz hängt. Da scheint ihm das Singen vergangen zu sein. Dies blieb bislang dem guten Brian vorbehalten.

Am Ende des Films wechseln die Darsteller wieder zurück in die Rahmenhandlung und packen ihre Sachen zusammen. Judas, der sich eben noch aufgehängt und zuvor eine letzte kurze Nummer gesungen hat, steigt nun, einen Sonnenhut am Kopf, aber immer noch traurig schauend, in den Bus. Die Kamera schwenkt in die Richtung seines Blickes, wo das Kreuz immer noch steht, das zu Beginn vom Bus gehoben wurde. Wenigstens hängt Jesus nicht mehr drauf. Der sitzt wohl auch schon im Bus und drängt auf rasche Abfahrt.

Dir hat das Gefallen? Dann tauche ein in unsere karfreitägliche Serie und werde mit den früheren Teilen Jesus-Film-Expert*in: